Вооруженные Силы Юга России (ВСЮР), краткая история

Образованы 26 декабря 1918 года в результате соглашения между командующим Добровольческой армии А.И.Деникиным и Донским атаманом П.Н.Красновым об объединении их сил под общим руководством А.И.Деникина. Включали ряд оперативных объединений, важнейшими из которых были:

- Добровольческая Армия

- Донская Армия

- Кавказская Армия

- Войска Новороссийской области

- Войска Киевской области

- Войска Северного Кавказа

- Войска Черноморского побережья

В составе ВСЮР также числились с 22 января 1919 года действовавшие отдельно Войска Закаспийской области. Отдельные единицы представляли собой Ростовский, Таганрогский и Ейский гарнизоны.

К 5 июля 1919 года насчитывали всего 244890 человек (в т.ч. 23116 в штабах и управлениях и 23463 в гарнизонах), из которых 16765 офицеров (в т.ч. 4140 в штабах и управлениях и 1533 в гарнизонах), 167625 строевых (в т.ч. 4098 в штабах и управлениях и 14834 в гарнизонах), 28932 вспомогательных (в т.ч. 6320 в штабах и управлениях и 4926 в гарнизонах) и 31568 нестроевых (в т.ч. 8558 в штабах и управлениях и 2170 в гарнизонах) нижних чинов.

Во ВСЮР имелись части связи и автомобильные части, а также не входившие в состав объединений запасные части, железнодорожные части и некоторые инженерные части:

Кавказский инженерный батальон: 1-я и 2-я (полк. Введенский) Кавказские отдельные инженерные роты, 1-я и 2-я отдельные понтонные роты (формировались в октябре 1919 г. в Усть-Лабинской с переводом в Изюм).

Авиация ВСЮР включала 3 дивизиона и отдельный отряд.

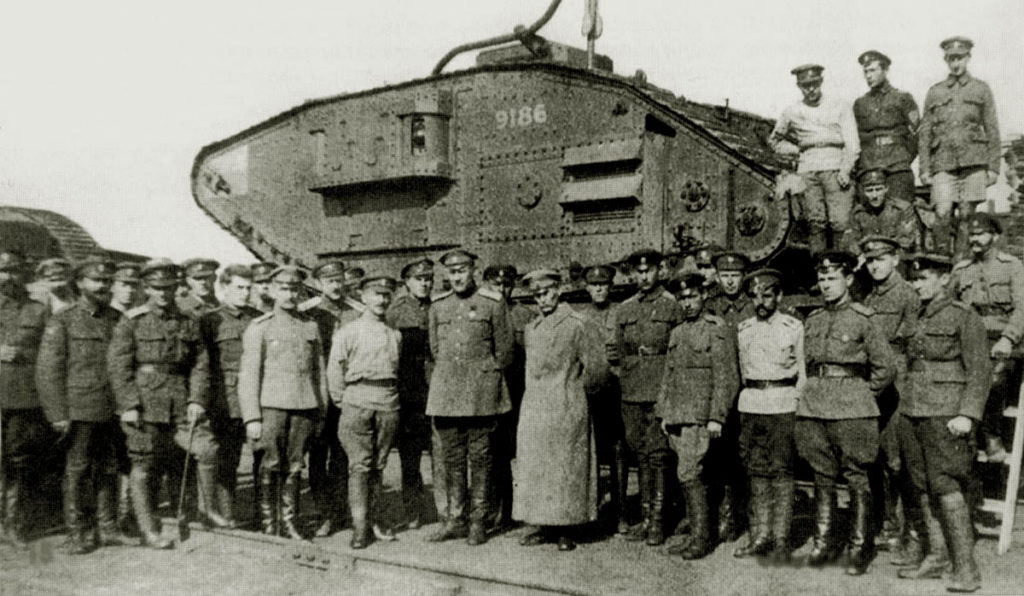

Бронепоездные части ВСЮР (не считая бронепоездов Донской армии) состояли из 10 дивизионов (по два легких и тяжелому бронепоезду) и свыше 20 отдельных бронепоездов, броневые части включали 2 дивизиона танков и броневой автомобильный дивизион.

Кроме того, имелись Северо-Кавказская, Харьковская и Киевская местные бригады (в состав которых входили уездные воинские начальники соответствующих местностей) и два управления воинских начальников — Черноярского (кап. Матросов) и Царицынского (полк. Григорьев), не входивших в состав бригад. Кроме того, существовала государственная стража (20 конных бригад) и морские силы (Черноморский флот, Каспийская и речные флотилии).

При штабе ВСЮР находились:

- Комендантская рота,

- Комендантская сотня,

- Ординарческий эскадрон,

- Особая офицерская рота

- Конвой главнокомандующего.

На 5 октября 1919 года ВСЮР всего насчитывали 107395 штыков., 46671 сабель, 5387 саперов, 2813 пулеметов, 601 орудие (434 легких, 15 горных, 69 гаубиц, 74 тяжелых, 9 малокалиберных), 72 самолета, 41 бронепоезд, 34 бронеавтомобиля и 38 танков. Численность белых сил на Юге в целом постоянно возрастала до лета 1919 года. После мобилизации к весне 1919 года, перед началом наступления в армии состояло около 100 тыс. чел., летом-осенью, в кульминационный период войны общее число их достигало 300 тыс. Число только штыков и сабель во ВСЮР к концу июля определяется до 85 тысяч в октябре (максимальная численность за всю войну) — около 150 тысяч на фронте и в тылу.

В момент отхода за Дон 26-27 дек.1919 в Добровольческом корпусе было 3383 штыка и 1348 сабель (в Сводном Кубано-Терском корпусе 1580 сабель и в 4-х Донских корпусах 7266 штыков и 11098 сабель), на 1 января 1920 года Добровольческий и Кубано-Терский корпуса имели 10988 бойцов, а Донская армия— 36470.

На 5 января 1920 года во ВСЮР оставалось 81506 человек, в том числе в составе Добровольческого корпуса 10 тысяч, а всего в добровольческих частях 30802 человек. К середине января 1920 года на Дону и Кубани оставалось менее 54 тысяч (10 тысяч в Добровольческом корпусе, 7 — в кубанских частях и 37 в донских), офицеров среди них было не более 10 тысяч (в Донской армии к моменту Новороссийской эвакуации было около 5 тыс. офицеров).

Отошедшая в Польшу группа Бредова в марте 1920 года насчитывала около 23 тысяч человек.

Из Новороссийска в Крым было эвакуировано 35-40 тысяч человек. В конце марта 1920 года на довольствии в армии состояло более 150 тысяч ртов, но из этого числа лишь около одной шестой могли считаться боевым элементом, остальную часть составляли раненые, больные, инвалиды разных категорий, воспитанники кадетских корпусов и военных училищ, громадное число чинов резерва, в большинстве случаев престарелых, чинов многочисленных тыловых учреждений.

ВСЮР отличались высоким процентом офицеров (всего через их ряды прошло примерно 115 тысяч офицеров). В большинстве частей регулярной кавалерии соотношение офицеров и солдат было приблизительно 1:12, в артиллерии в обычных обстоятельствах — 1:3 — 1:5. Обычно в батареях состояло 30-40 офицеров и 150 солдат Высокий процент офицеров был в бронепоездных частях. В казачьих и других иррегулярных частях процент офицеров был крайне невелик. иногда опускаясь даже меньше штатной численности. Даже в артиллерии число офицеров не превышало положенного по штату. Так продолжалось до Новороссийской эвакуации, в ходе которой процент выехавших в Крым офицеров был много выше, чем среди рядовых казаков. Во ВСЮР находилось примерно 2/3 старшего командного состава (от полковника и выше) Императорской армии. При обилии генералов и полковников все штабные, административные и тыловые должности были укомплектованы ими. Среди высших руководителей (командующих и начальников штабов армий, оперативных объединений и командиров корпусов) лишь треть (притом главным образом те, кто командовал казачьими соединениями) была произведена в генералы в белой армии (к 1918 они были полковниками, лишь В.Л.Покровский капитаном). Награждения офицерского состава (за исключением Донской армии) осуществлялись только путем досрочного производства в чины, в отношении солдат действовала прежняя наградная система русской армии.

Потери ВСЮР убитыми и умершими исчисляются несколькими десятками тыс. чел. Много жертв было при эвакуации Новороссийска. Едва ли не большие потери принесла смертность от болезней, прежде всего от тифа, особенно свирепствовавшего при осенне-зимнем отступлении 1919. При этом общее число убитых офицеров — ок. 30 тыс., с потерями от болезней — до 35-40 тысяч. Значительные потери пленными ВСЮР стали нести лишь осенью 1919. Южным фронтом Красной Армии с 20 октября по 20 ноября 1919 года было взято в плен 300 офицеров при 7367 солдатах. К 10 января 1920 года Южным фронтом было взято 40450 пленных, Юго-Восточным — 20550, всего красными с 19 ноября по 10 января — 61 тысяча. Особенно много попало в плен в начале 1920 года при агонии белого фронта на Юге в результате бездарно проведенных эвакуаций Одессы и Новороссийска. 29-30 января 1920 года 730 человек было захвачено в Херсоне и Николаеве, в Одессе 7 февраля 1920 года попали в плен 3 генерала, около 200 офицеров и 3 тысяч солдат (в т.ч. 1500 больных и раненых). Из отошедшего из Одессы Овидиопольского отряда (16 тыс., в т.ч. много беженцев) в Румынию удалось перебраться 127 чел. Много офицеров было захвачено в Екатеринодаре. В конце марта 1920 года при эвакуации Новороссийска в плен попало 22 тысяч человек (советские источники приводят цифру 2500 офицеров и 17 тысяч солдат и казаков) — в основном кубанские и донские части (старших кубанских офицеров — командиров полков, батарей и пластунских батальонов было до 80 чел. при 5 генералах). Всего при крушении ВСЮР попало в плен 182895 человек, в т.ч. на Украине с 13 января по 12 февраль — 19318 и на Дону, Кубани и Северном Кавказе с 14 февраля по 2 мая — 163577.

Главнокомандующие ВСЮР:

- генерал-лейтенант А.И.Деникин (26 декабря 1918 — 22 марта 1920 года),

- генерал -лейтенант барон П.Н.Врангель (с 22 марта 1920 года).

Помощник Главнокомандующего и начальник военного управления

- ген.-лейт. А.С.Лукомский.

Начальники штаба:

- ген.-лейт. И.П.Романовский (26 декабря 1918 — 22 марта 1920),

- ген.-майор П.С.Махров (22 марта — 28 апреля 1920).

Генерал-квартирмейстер: ген.-майор Ю.Н.Плющик-Плющевский.

Дежурный генерал — ген.-майор С.М.Трухачев.

Инспектор артиллерии — ген.-лейт. Н.А.Илькевич.

Инспектор формирований — генерал-лейтенант Н.М.Киселевский.

Главный начальник снабжений — генерал -лейтенант А.С.Санников.

Главный начальник военных сообщений — генерал-лейтенант Н.М.Тихменев.

Начальник авиации — генерал-майор И.Кравцевич.

Начальник танковых частей — полк. В.А.Халецкий.

Источники:

Волков С.В. «Белое движение в России: организационная структура

(Материалы для справочника)»