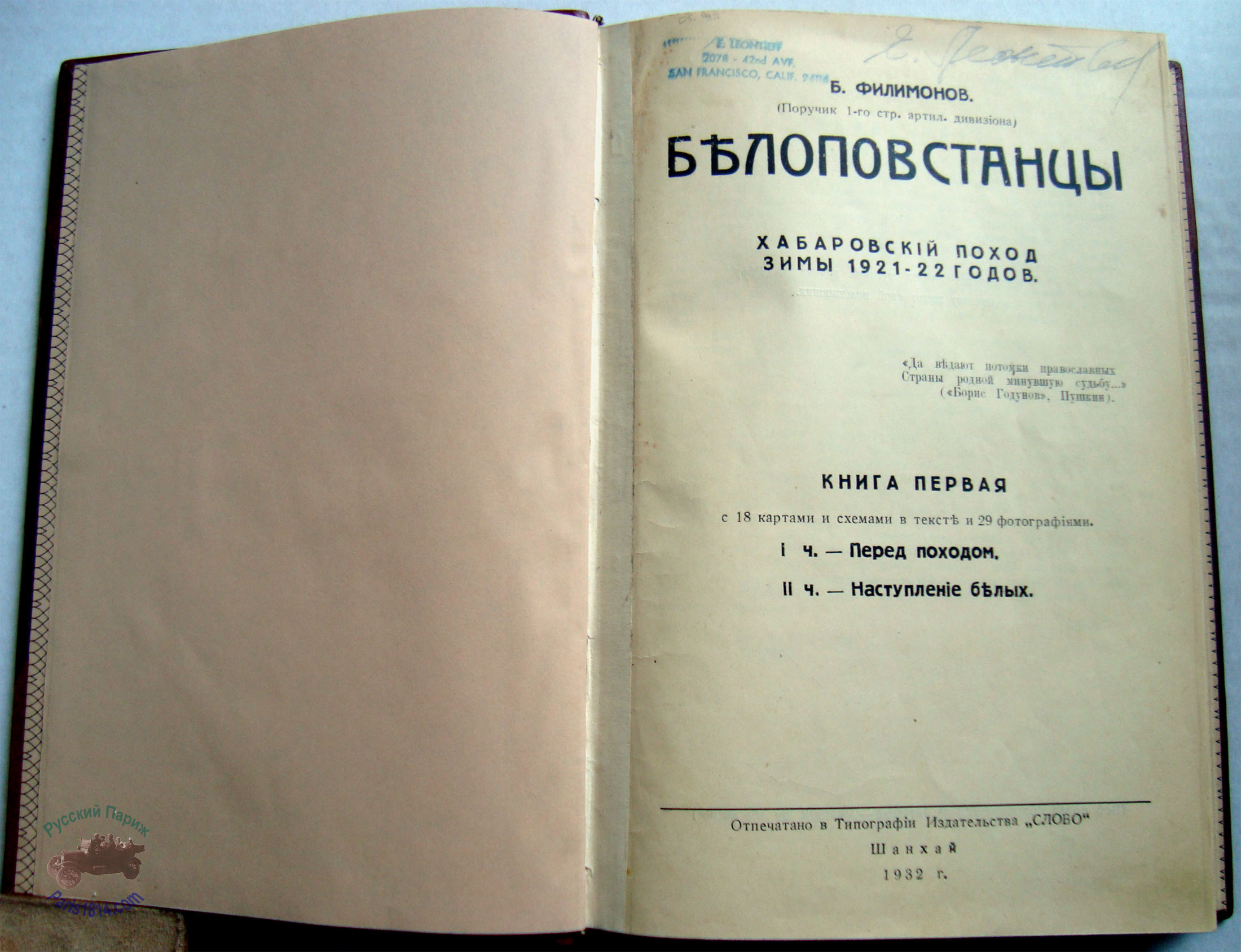

Борис Филимонов. (Поручик 1-го стрелкового артиллерийского дивизиона)

Белоповстанцы. Хабаровский поход зимы 1921- 22 годов.

«Да ведают потомки православных Страны родной минувшую судьбу…» («Борис Годунов», Пушкин).

Книга первая с 18 картам и и схемами в тексте и 29 фотографиями .

I часть. — Перед походом. II часть. — Наступление белых.

Отпечатано в Типографии Издательства „Слово”. Шанхай 1932 год.

Посвящается памяти русских воинов за Веру и Отчизну живот свой положивших.

Предисловие. В конце 1921 года внимание, если не всей России, то во всяком случае части ее граждан, было приковано к далекому для многих Приморью. В лютый сибирский мороз отряды дотоле никому неведомых белоповстанцев двинулись на Хабаровск. Он был взят. На границах Амурской области завязалась упорная борьба между белыми повстанческими частями и Народно-Революционной Армией ДВР. Перевес оказался на стороне красных и к весне 1922 года поредевшие белые отряды, испытывая недостаток в огнеприпасах, преследуемые частями Народной революционной армии, принуждены были отойти в Южно-Уссурийский край, в зону, занятую японскими экспедиционными силами. Этот поход, получивший в рядах белых бойцов наименование Хабаровского, является последним наступлением остатков Белых Армий Восточного фронта — преступной и заранее обреченной авантюрой но мнению одних, единым выходом и сплошным подвигом но мнению других. Ввиду того, что в течение ряда лет в зарубежной русской печати не появилось обстоятельного описания военных действий этой зимы 1921- 22 г. г. в Приморье и восточной части Амурской области, я решил составить таковое. Свою работу начал в ноябре 1928 года с приведения в порядок имевшихся на руках своих личных записок и сбора различных сведений от друзей. В дальнейшем, с осени 1929 года, к участию в работе я стал привлекать бывших участников похода — чинов различных частей. Закончив к настоящему времени первые две части, выпускаю их к десятой годовщине похода первой книгой. Работая над составлением описания похода, стремился по возможности обосноваться на документах и дать беспристрастно- правдивую и полную картину минувшего. Так как исчерпывающих данных на руках у меня не было и подчас приходилось пользоваться недостаточно проверенными, а иногда сбивчивыми и противоречивыми показаниями, то естественно, в работе моей могут оказаться упущения, неточности и даже ошибки, кои я предполагаю исправить выпуском специального добавления, которое и будет приложено ко второй книге, обработка материалов для которой мною уже почти закончена. Всех лиц, кои пожелают помочь мне, как в исправлении неточностей и ошибок данной первой книги, так и в дальнейшей моей работе, прошу посылать мне свой материал, за что буду очень признателен. Автор. 6-ое августа 1931 года г. Шанхай. Всем лицам, так или иначе, содействовавшим мне в моем труде, приношу свою глубокую благодарность. Особенно же благодарю Генерального Штаба Полковника Ефимова, Авенира Геннадиевича, уделившего исключительное внимание и положившему не мало труда в деле снабжения меня необходимыми материалами, что в период составления книги в значительной мере облегчило выполнение намеченной мною задачи. Автор.

Оглавление. Часть первая. Перед походом.

I. Обстановка перед походом. 1. Дальне-восточная Республика. 2. Белые в Южном Приморье. 3. Интервенты. 4. События осени 1921 года. 1 страница.

II. Театр военных действий. 1. Поверхность Амурского края и Приморья. 2. Пути сообщения. 3. Климатические особенности. 4. Население. 5. Особенности военных действий в горах. 6. Некоторые статистические данные. 7. Заключение. 8 стр.

III. Дальневосточная Народно-Революционная Армия и Партотряды. 1. Общие сведения. 2. Войска Забайкальского военного округа. 3. Войска Приамурского военного округа. 4. Речная Амурская флотилия. 5. Войска Приморской области или Партизанские отряды. 6. Сибирская флотилия. 7. Состояние частей к моменту открытия военных действий. 8. План обороны Д.В.Р. 18 стр.

IV. Войска Временного Приамурского Правительства. 1. Состав Армии в Приморье.2. Общий вид организации. 3. Начальники и подчиненные. 4. Постановка снабжения и хозяйственной части. 25 стр.

V. Прошлое и настоящее Белых частей. 1. Ижевцы и Воткинцы. 2. Уфимцы и Камцы. 3. Волжане. 4. Остатки Отдельной Красноуфимской добровольческой бригады. 5. Омцы. 6. Барнаульцы и Пепеляевцы. 7. Иркутцы. 8. Конно-Егеря Манжетного и Красноуфимцы. 9. Уральцы. 10. Егеря. 11. Конно-Егеря Глудкина. 12. Добровольцы. 13. Маньчжурцы. Конвойцы и Уссурийцы. 14. Кавалеристы. 15. Амурцы. 16. Иманская сотня. 17. Атамановцы. 18. Забайкальцы. 19. Енисейцы. 20. Сибирцы. 21. Оренбуржцы. 22. Железнодорожники. 23. Сибирская флотилия 31 стр.

VI. Старшие начальники Белых войск. 1. Генерал-лейтенант Вержбицкий. 2. Генерал-майор Молчанов. 3. Генерал-майор Смолин. 4. Генерал-майор Пучков. 5. Генерал-майор Сахаров. 6. Полковник Ловцевич. 7. Полковник Ефимов. 8. Полковник Аргунов. 9. Другие начальники. 57 стр.

VII. Мероприятия Белых властей. 1. Объединение Армии. 2. Рты и бойцы 3. Дислокация. 4. Задания и решение их. 5. Освещение событий и действительность. 6. Обмундирование, снаряжение и вооружение частей, двигаемых в поход. 66 стр.

Часть вторая. Наступление Белых.

VIII. Первые операции белых. 1. Действия отряда Полковника Шестоперова в Приханкайлье. 2. Поход отряда Генерала Сахарова по Сучану. 3. Приказ о переходе в наступление. 4. «Бело повстанцы» в г. Ольге.77. стр.

IX. Анучинская операция. — 1. Значение Анучино и силы сторон 2. Наступление отряда Генерала Сахарова вверх по реке Сучанѵ. 3. Продвижение частей Генерала Смолина по Анучинскому тракту. 4. Бой под горой Брюхановкой и в деревне Известке. 5. Действия частей Генерала Блохина. 6. Занятие белыми урочища Анучино. 7. Преследование белыми красных, уходящих в Чугуевскую падь, и занятие партизанской базы. 8. Итоги операции 88 стр.

X. Захват белыми станции Уссури. 1. Переброска Поволжской стрелковой бригады с Сучана в Спасск. 2. Подготовка к операции и план ее. 3. «Товаро-пассажирский поезд». 4. Обход. 5. Разгром дивизиона «Народной охраны». 98 стр.

XI. Военные действия в долинах рек Даубихэ и Уляхэ.

1. Движение белых от Анучина до Варфоломеевки. 2. Бой под Рославкой. 3. Движение белых по Даубихэ и Уляхэ вслед за красными. 4. Красные в Кедровой и Самарке. 5. Белые в Самарке. 6. Поход 1-й роты Омского полка 7. Итоги похода. 105 стр.

XII. Движение белых на Иман.

1. План движения белых на Иман. 2. Мероприятия красного командования. 3. Первый переход Поволжской бригады. 4. Бой в Тангинском. 5. Отряд 1-й стрелковой бригады в Спасске и Тихменове. 6. Расчеты Генерала Молчанова. 7. Решение Генерала Сахарова. 8. Ночь с l-го на 2-ое декабря на станции Уссури. 9. Дальнейшие рассчеты Генерала Молчанова и действительность. 12 стр.

XIII. Бой под Иманом.

1. Военный Совет в Введенке и план дальнейших действий белых. 2. Действия конного отряда Подполковника Березина. 3. «Командир 2-го батальона». 4. Рукопашная схватка на церковной площади. 5. Действия бронепоезда №7. 6. Действия отрядов Генерала Блохина и Полковника Климовских. 7. Конец боя, его итоги и кое-какие заключения. 122 стр.

XIV. Выдвижение белых на линию реки Бикин.

1. Белые в Имане. 2. Движение в район разъезда Хунхуз. 3. Усиление группы Генерала Молчанова. 4. Расположение частей, оставшихся в Южном Приморье. 5. План дальнейшего движения. 6. В стане красных. 7. Приказ Ком. войск о наступлении на Хабаровск. 8. Подход белых частей к линии Бикина. 9. Внутренний распорядок у белых. 10. Занятие белыми поселка Георгиевского и Бикина. 11. Бой под Васильевским. 12. Отряд Полковника Карлова.133 стр.

XV. Бой под Лончаково Розенгартовкой.

1. Общие предположения белого командования и задачи частям. 2. Переход Уссурийской группы белых из Васильевского в Лончаково. 3. Контрнаступление красных. 4. Движение железнодорожной группы белых. 5. Контрудар Уссурийской группы. 6. Захват белыми орудий. 7. Действия Ижевско- Воткинской бригады. 8. Итоги боя и спор из за орудий. 146 стр.

XVI. Движение белых к Дормидоновке.

1. Дальнейшие задания сторон. 2. Конный отряд. 3. Налет красных на станцию Губерово. 4. Действия отрядов Полковника Карлова и Генерала Сахарова до своего соединения. 5. Движение главных сил белых в район станции Котиково. 6. Перехваченные разговоры белых. 7. Приказ Командующего красным фронтом. 8. Генерал Сахаров на ст. Дормидонтовка. 9. Усиленный марш белых частей. 10. Развязка операции под ст. Дормидонтовкой. 158 стр.

XVII. Движение белых на Хабаровск.

1. Конный отряд Генерала Сахарова в поселке Невельском. 2. План дальнейших действий бело повстанцев. 3. Бой в Казакевичах. 4. Расчеты красных и план их действий. 5. Бой за обладание белыми Хорским мостом. 6. Движение бело повстанцев на ст. Верино и с. Переяславку. 7. Отряд Генерала Сахарова на Амуре. 8. Генерал Сахаров под Волочаевкой. 9. Движение Уссурийской группы белых. 172 стр.

XVIII. Бои под Ново-Троицким и Корфовской.

1. Планы красных. 2. Движение Поволжской бригады на Ново-Троицкое и начало боя. 3. Подход 1-й стрелковой бригады и конец боя у Ново-Троицкого. 4. После боя в Ново-Троицком и Корсаковском. 5. Движение 3-й колонны к Корфовской. 6. Бой под Корфовской. 7. Действия головной походной заставы Ижевцев под Корфовской. 184 стр.

XIX Белые под Хабаровском.

1. Возвращение конного отряда Генерала Сахарова на Усуру. 2. Отход красных и сосредоточение бело повстанческих сил в районе станции Красная Речка. 3. Занятие белыми Хабаровска. 4. Оценка операций трех дней. стр. 192

XX. Поход белых в верховья Имана.

1. Задача белому отряду. 2. Конный отряд войскового старшины Бологова. 3. Первые два перехода. 4. Сибирские казаки в Лукьяновке. 5. В. ст. Бологов в Ново-Николаевке. 6. Ночь в Лукьяновке. 7. Переход в Ново-Крещенку. 8. Усиленный марш. 9. Дело под Картуном. 10. Переход конного отряда в Котельное. 11. Дело под Ново-Крещенкой. 12. Возвращение в Иман. стр. 198.

XXI. Бой во Владимировке.

1. Переход Амура частями 5-й колонны. 2. Деревня Владимировка. 3. Подход 1-й стрелковой бригады к деревне 4. Сведения о красных, находившихся в деревне. 5. Завязка боя. 6. Сокрушающий удар. 7. Действия конных глудкинцев. 8. Подход остальных частей. 9. Развитие успеха. 10. Столкновение у Самарского. стр. 210.

XXII. Бой в Покровке.

1. Движение Воткинского конного дивизиона и частей 3-й колонны на Покровку. 2. Бой в Покровке. 3. Подход к Покровке частей 5-й колонны. 4. Бегство красных. 5. Белые в Покровке. 6. Красные в Дежневке. 7. Обзор событий дня. стр. 221

XXIII. Движение белых на Волочаевку.

1. Виды Генерала Молчанова и состояние белых частей 3-й и 5-й колонн. 2. Положение у красных в тылу и на фронте. 3. Некоторые изменения в организации белых бригад, произведенные 23-го декабря. 4. Движение 5-й колонны к Волочаевке. 5. Эпизод у будки, что перед Волочаевкой. 6. Движение 3-й колонны по Амуру. 7. Отход красных. Белые в Волочаевке. 8. Оценка действий белых за день 24-го декабря. 9. Приказ Ком. войсками Восточного фронта N15. 10. Роковая благодарность Генерала Молчанова. стр. 228

XXIV. Некоторые подсчеты. стр. 239.

Источники. стр. 243. Рисунки.

**

I. Обстановка перед походом. 1. Дальневосточная Республика. 2. Белые в Южном Приморье 3. Интервенты. 4. События осени 1921 г.

Русский Дальний Восток за время Гражданской войны всецело подпал под японское влияние. Правительство Адмирала Колчака считало этот край потерянным для России, если не навсегда, то во всяком случае, на многие годы. Крах белых в Сибири и отказ от продолжения интервенции, так называемых союзников, поставил лицом к лицу Японию и РСФСР. В своих собственных интересах Японское Императорское Правительство не могло желать и содействовать распространению власти Правительства РСФСР до территории Русского Дальнего Востока по двум основным причинам: во первых, это была власть Правительства, объединившего под своим контролем почти все земли бывшей Российской Державы, Правительства, державшегося весьма независимо и во вторых, с появлением представителей и органов Правительства РСФСР неразрывно была связана пропаганда коммунистических идей. Так как русские правые и умеренные группировки, продолжая борьбу с большевиками, готовы были на временное обособление Русского Дальнего Востока, то создание на его территории нового государственного образования — буфера между Японией и РСФСР, удовлетворяло заинтересованные стороны, тем паче, что Правительство РСФСР не считало себя настолько сильным, чтобы вступить в единоборство с Японией. В 1920 году только крайне левые партии стремились воссоединить Русский Дальний Восток с остальной Россией. Целью этого было, конечно введение края в орбиту советских порядков, но в глазах недостаточно развитого сельского населения и рабочих края, эти крайне левые партии выходили как бы охранителями идеи Единой Неделимой России, а правые и умеренные группировки считались массой населения сторонниками расчленения России. Так смеялась судьба, делая русских националистов белых друзьями чужеземцев и выставляя интернационалистов красных борцами за Родину и Свободу. Итак, в конце 1920 года на Русском Дальнем Востоке должен был возникнуть буфер. Вначале к участию в строении буфера приглашались все политические партии и все слои населения, но. Попытка организации буфера правыми при участии «Семеновской Читы» провалилась, так как фигура Атамана оказалась неприемлемой даже для значительной части руководителей умеренных кругов. Объединение на основах коалиционных при участии всех группировок за исключением Дальневосточной Армии (Семеновцы и Каппелевцы) не состоялось, ибо чисто большевистское Верхне-Удинское Правительство, опираясь на отряды красных партизан, явочным порядком объявило о принятии власти, а правительства Благовещенское и Владивостокское подчинились ему и само ликвидировались. История возникновения ДВР подробно изложена в книге В.Г. Болдырева — «Директория, Колчак, Интервенты» и С.П. Руднева — «При вечерних огнях», а посему желающим ознакомиться с этим вопросом надлежит обращаться к указанным книгам. За три года, смуты крестьяне Дальнего Востока привыкли жить без правительственной опеки. Налоги и повинности потеряли свою обязательность в их глазах. Поборы и ряд насилий, произведенных интервентами и карательными отрядами Калмыкова и Семенова, способствовали успеху красной пропаганды. У населения сложился отрицательный взгляд на белых и оно ничего не имѣло против прихода красных. Проповедники единого социалистического фронта, обещали свободную жизнь. Крестьянство представило, что истинно народная власть совершенно не будет взимать налогов и требовать повинностей и деревня будет жить сама по себе. Красная власть ДВР считалась народной, а потому велико было недоумение крестьянства, когда новое Читинское Правительство начало проводить в жизнь на своей территории .московские законы и порядки. Загадочный лик долгожданной Свободы начиная проясняться. Невиданные доселе налоги на всякую живность и на продукты, ввозимые в город для продажи на базаре, принудили крестьян призадуматься. Они жались, вздыхали, чесали затылки, но, хочешь или не хочешь, налоги платили, ибо власть требовала их неукоснительно. Казаки стали вздыхать главные образом о потере своего привилегированного положения. Между тем комсомол начинал проникать в деревню. Девчата и парни бегали на собрания вместо посиделок — новое как везде, всегда было занятно. Кое-где, преимущественно в украинских селениях, позакрывали церкви и выгнали священников. Тем не менее большинство женщин и значительная часть мужчин оставались лояльными к церкви и вспоминали о старом мирном времени. Продукты дорожали, особенно в центрах. Подводя итоги настроением населения на территории ДВР и конце 1921 года, должно сказать, что, если массы многими мероприятиями новой власти оказались недовольными и к правительству ДВР жители ряда селений относились отрицательно, то все же, в силу ряда причин, население было далеко от мысли о вооруженном выступлении против красных властей. Вместе с тем, оно безусловно враждебно относилось к возможности нового появления японцев и со злобой вспоминало о проходе отряда Атамана Калмыкова, перепоровшего в свое время многие х. («украинские») поселки. Агенты правительства, играя на последнем, старались усилить отрицательное отношение населения к белым. Каппелевская Армия выставлялась дикой, разнузданной бандой, от которой следовало ждать насилий и зверств, превосходящих Калмыковские деяния. И вот при движении белых на Хабаровск, крестьяне, оставаясь на местах, встречали белых с опаской, ожидая от них бесчинств. Не принявшая участия в строительстве соглашательского буфера Дальневосточная (белая) Армия под давлением превосходящих сил противника вынуждена была в ноябре 1920 года оставить последний клочок Забайкалья и отойти за границу. Белой территории более не существовало и белая армия, вытесненная из одной области ново образующегося красного буфера, принуждена была искать себе приюта в другой области того же буфера, правда, находящейся под контролем Японии. Явочным порядком части белой армии проникли в Южное Приморье, где осели вдоль линии железной дороги от самой границы до станции Раздольное. В конце мая месяца 1921 года, при благосклонном нейтралитете Японского Командования, эти белые захватили Владивосток и произвели переворот в Никольск — Уссурийском и Раздольном. Гродековский же район еще с июля 1920 года находился вне фактического контроля Владивостокского правительства. На другой день после переворота во Владивостоке загорается борьба между двумя белыми группировками (каппелевцами и семеновцами). Эта внутренняя борьба препятствует Атаману Семенову вести операции в широком масштабе против ДВР. Отряды барона Унгерна и Генерала Сычева, не получая поддержки от главных сил Дальневосточной (белой) Армии погибают. В самом же Приморье белые распространяются на север по Хабаровской линии только до станции Евгеньевка, находящейся в предѣлах зоны, занятой японскими экспедиционными войсками. Кроме того, белые постепенно занимают Сучанскую железнодорожную ветку, село Владимиро-Александровское, находящееся в заливе Америка, и прибрежный район Барабаш- Посьет. В более чем трехмесячной борьбе новообразовавшегося Временного Приамурского Правительства, опиравшегося на каппелевское командование, с Атаманом Семеновым, победа оказалась на стороне первых и в середине сентября 1921 г. Гродеково смиряется и подчиняется Временному Приамурскому Правительству. Руководящие лица Гродековской группировки были принуждены либо оставить пределы Приморья, либо отойти на второстепенные посты, или же, наконец, оставаясь в Приморье, уйти в сторону от активной работы. Таким путем белые пришли к объединению, но авторитет их междоусобицей был значительно потрясен и в глазах населения они пали так низко, что с ними перестали считаться. Напрасно лучшие из белых кляли недальновидность, корыстность и честолюбие своих «вождей», последние, не желая уступить друг другу власти и кое какие жалкие средства, не желая подчиниться одни другому, дошли до того, что втянули рядовую массу в междоусобицу. Как ни печально, но должно констатировать факт почти настоящего атаманства в частях белых. Порой становилось страшно от мысли: «а что, если кто-либо из этих «вождей» получает мзду от ДВР за свою работу?» Во главе Приамурского Государственного Образования, как официально был назван новый противо большевистский центр, стояло Временное Приамурское Правительство под председательством Спиридона Дионисьевича Меркулова и в составе: Николая Дионисьевича Меркулова, Андерсена, Макаревича и Еремеева. Исполнительная власть — Совет Управляющих Ведомствами. Законодательная власть принадлежала Нарсобу (Народное Собрание), члены коего были выбраны от населения Приморья или делегированы различными белыми организациями Полосы Отчуждения Китайской Восточной железной дороги. Главную роль играли оба брата Меркуловы —» местные купцы. Правительство это, опиравшееся на каппелевское командование и каппелевские части, при неофициальной поддержке японского командования, -сосредоточило в своих руках жалкие остатки некогда колоссальных Российских средств и запасов, находившихся во Владивостоке. Сельское население Южного Приморья симпатизировало в своей массе красным. Местами это настроение было выражено довольно ярко — Сучанский и Анучинский районы, Полтавская станица. Деревня жила своей собственной жизнью. Быть в ней хозяином — правительство не имело ни средств, ни сил. Вот поэтому-то, все элементы более благожелательно или даже безразлично относившиеся к белым, держались в тени и воздерживались от порицания ДВР. Отряды партизан, состоящие главным образом из лиц, присланных из глубины ДВР, и отчасти пополненные партизанами из местных жителей, за пределами тридцативерстной полосы держали весь край в своих руках. Рабочие в городах не скрывали своих красных настроений и открыто говорили, что скоро сбросят каппелевцев в бухту Золотого Рога. Люди с красными ленточками и бантами появлялись и свободно разгуливали по окраинам Владивостока и Никольска. На центральных улицах Владивостока задевали и оскорбляли офицеров. В Ново-Никольском (село в девяти верстах от г. Никольск-Уссурийского) красные терроризировали одну из невооруженных белых частей настолько, что это явилось причиной ухода ее из вышеназванного села. На сучанских рудниках развивался флаг ДВР. Средние классы, как это было во всю Русскую Революцию, держались незаметно и тихо. В душе симпатизируя белым, они старались об этом не проговориться, так как «все может случиться». Попадались одиночные экзальтированные, кои кричали о белом движении и о дорогих «наших воинах», но это были единицы. Никто серьезно не верил в успех белых. Итак, только бойцы белых частей да беженцы из Поволжья, Сибири и с Урала признавали себя гражданами белого Государственного Образования. Реальной белой силой являлись только солдаты обеих белых группировок, люди кои носили в это время официальное наименование «резерва милиции». Говоря о белых еще раз должно указать наличие не прекратившейся вражды между частями белых группировок (семеновской и каппелевской), хотя одна из них принуждена была подчиниться Правительству, поддерживаемому другой группировкой. Больше того, не приходится говорить и о полном единении каппелевцев с правительством. Последнее состояло из местных людей, совершенно чуждых и неизвестных каппелевцам. Истинными господами положения в Южном Приморье были японцы. К концу 1918 года Япония, под предлогом содействия русским властям (белым), а позднее в целях обеспечения жизни ее граждан и сохранности их имущества, заняла и удерживала все железнодорожные линии Русского Дальнего Востока. Значение японских экспедиционных войск весьма велико. Не должно забывать, что ликвидация атаманской Читы отрядом Генерала Волкова в свое время не состоялась исключительно благодаря вмешательству японцев. В 1920 году, когда все союзные державы прекратили интервенцию, Япония одна продолжала удерживать за собою Уссурийскую, Восточно-Китайскую железные дороги и часть Забайкальской ж. дороги, а так же район Николаевска на Амуре. Осенью 1920 года Япония сократила зону, занимаемую ее войсками, а именно за нею остались только Южно-Уссурийский и Николаевский районы. Осенью 1921 года экспедиционные японские войска в Южно-Уссурийском районе (8-ая и 11-ая пехотные дивизии, всего до 17.000 штыков, под командой Генерала Точибана) занимали линии ж. дорог: Владивосток — разъезд Рассыпная падь (перед ст. Пограничная), ст. Никольск- Уссурийский — ст. Шмаковка (в сторону Хабаровска), ст. Угольная — ст. Сучан. Кроме того, в стороне от ж. дорожных линий, японцы занимали: село Ивановка (но Анучинскому тракту), село Владимиро- Александровское (близь устья реки Сучан и пост Посьет (близь границ Кореи). Под их контролем находилась так- называемая тридцативерстная полоса. Главные силы японских войск были сосредоточены в самом Владивостоке, его предместьях и окрестностях. затем следовали гарнизоны Никольск-Уссурийского, Спасска и Раздольного. На ст. Евгеньевка, что находится при городе Спасске, всегда находились два — три японских бронепоезда, в том числе не безызвестный «Орлик», забранный русскими частями у германцев, позднее отбитый чехами у большевиков и наконец перешедший «по наследству» от чехов к японцам. Кроме указанных четырех больших гарнизонов, в ряде пунктов по линиям ж. дорог были разбросаны незначительные гарнизоны силою от одного батальона до взвода. Охрана железнодорожных линий лежала на этих частях. Все мосты, водокачки, станции и разъезды были обнесены крепкими и надежными проволочными заграждениями, за коими были вырыты хорошо оборудованные окопы для стрельбы стоя. Тут же, обложенные мешками, находились бараки-землянки. Вообще японцы устраивались крепко и делали все солидно и прочно. Следует отметить, что из всех интервентов, японские офицеры и солдаты оказались наиболее дисциплинированными и выдержанными. Солдаты не шатались зря вне расположения частей, а японские казармы были безукоризненно чисты. Оставшиеся нейтральными во время захвата Приморья красными в феврале 1920 года, японцы скоро убедились, что ладить с красными невозможно. Николаевские события привели к вооруженному выступлению японцев по всей линии Владивосток-—Хабаровск. Красные части были разбиты, частично разоружены или отброшены в сопки. Восстановление власти белых не последовало, но командующий японскими экспедиционными силами (генерал Оой; заключил особо соглашение с новым командующим русскими (красными) войсками Приморской Земской Управы (товарищ Болдырев), по которому русские не имели права держать свои части ни в городах, ни в других каких-либо пунктах но линиям ж. дорог, а так же и в районе прилегающей к этим ж. д. линиям на пятнадцать верст в ту и другую сторону от них. Исключение было дано небольшому, строго ограниченному, количеству так называемого «резерва милиции». На каждую винтовку, пулемет, револьвер требовалось специальное удостоверение за подписью и печатью штаба японской дивизии. Артиллерии русским не полагалось. Почти все русские склады оказались под контролем японцев и выдача требуемого происходила по ордерам особой «согласительной комиссии». Короче — Приморье оказалось в руках Японии и интервенция превратилась в оккупацию, хотя последнее слово не было громко сказано. Апрельское соглашение оставалось в силе до осени 1922 года, когда последовала полная эвакуация японских войск из Приморья. Осенью 1920 года, когда японцы сократили занятый ими район, пункт соглашения, касающийся территории, занятой интервентами был несколько изменен: нейтральная полоса была перенесена. Ее северной границей становилась река Иман, южная проходила через ст. Шмаковку. В нейтральной полосе обе стороны не имели права держать воинских частей, но контроль над этой полосой был необходим. В результате над южной частью нейтральной полосы (от ст. Шмаковки до реки Уссури) был установлен японский контроль, а над северной частью (от реки Уссури до реки Иман) контроль перешел в ДВР. Даже такое краткое описание дает ясную картину положения заинтересованных сторон. Роль и значение японцев очевидно и так же очевидна необходимость товарищу Антонову, Атаману Семенову и братьям Меркуловым не только считаться с желаниями японского командования, почти что испрашивать у него соизволения на проведение в жизнь того или иного положения. «Артачащееся» правительство могло в любое время ожидать выступления «населения» против него, в результате чего правительство безусловно было бы сметено, а от японского командования по этому поводу должно было бы услышать классическую фразу: «нашему командованию нициво не извецно». Прибытие частей Белой Армии в Приморье не изменило положения. Переходя границу Китая в районе ст. Манчжурии, белые части сдали все свое оружие китайцам с тем условием, что оно будет возвращено Армии на ст. Пограничной, после перехода полосы отчуждения Китайской Восточной железной дороги. Эта оружие возвращено не было. Белая Армия прибыла в Приморье без оружия, только отдельные лица провезли оружие. Между прочим, тайком провез Егерский полк по приказу своего командира полка — полковника Глудкина. Егеря провезли 125 винтовок и 5 пулеметов. До майского переворота 1921 года резерв милиции состоял из красных. После переворота резервом милиции стали каппелевцы. В белые части, далеко на неполный состав, были выданы винтовки. Орудий, конечно белым японцы не выдали и артиллерийские части белых фактически представляли пехоту. Конского состава в частях осталось совсем немного, ибо он был распродан в полосе отчуждения. Из за продолжительной голодовки оставшиеся немногие кони находились в скверной состоянии. Итак силы Временного Приамурского Правительства состояли из невооруженных пеших солдат, но правительство надеялось со временем получить от японцев необходимое оружие. Последние смотрели на некоторый излишек оружия у русских (белых) сквозь пальцы, хотя это, конечно, шло в разрез с условиями апрельского соглашения. ДВР не настолько сильное, чтобы бороться с Японией, молча уступало белым Южное Приморье в мае 1921 года, но междоусобная борьба, беспорядок воцарившийся по этой причине, указали на болезненность этой вспышки противо большевицкого движения и ДВР стало подготовлять почву для восстановления своей власти во Владивостоке и его районе. В конце сентября 1921 года деятельность агентов ДВР-ского правительства настолько усилилась, что общественное мнение Владивостока и Никольска, не сомневаясь в возвращении красных, гадало только о времени водворения Антонова и партизан во Владивостоке. Кабинет Белаго Правительства в это время все еще формировался, а в Дайрене тем временем созывалась конференция ДВР и Японии. Судьбы же вообще всего Дальнего Востока должны были решиться на конференции держав в далеком Вашингтоне. Временное Приамурское Правительство к началу октября наметило своего делегата для посылки в Вашингтон. Этой посылкой хотели как бы прорубить окно в мир, хотели верить и надеяться, что великие державы услышав глас белого делегата не позволят ДВР проглотить Владивосток. Посылка и речи делегата имели бы цену лишь в том случае, если бы радио одновременно с ними принесло бы благоприятные для белых известия. Красные же, принимая во внимание в первую голову конференцию в Дайрене также развивают оною деятельность. Итак японцы и белые-русские являются союзниками, их враг — ДВР.

2-го сентября во Владивостоке произошло кровавое столкновение между членами Союза Грузчиков (местные рабочие ) и Владивостокской трудовой артелью (элемент пришлый, главным образом каппелевцы) при погрузке и перевалке резины на пароход Шинью. Это столкновение произошло не в результате работы политических агентов той или иной стороны, но разыгралось исключительно на почве получения заработка. 1-го октября по Владивостоку распространилась весть о наступлении красных на Спасск, Она совпала с распоряжением правительства об эвакуации семейств военнослужащих из этого городка. Приблизительно в это же время красные партизаны утвердились в Полтавском районе, В.Г. Болдырев в своих записках занес это под 4-м октября. Время для белых надвигается тяжелое и приезд в эти дни группы так называемых «врангелевцев», прибывших на пароходе Франц-Фердинанд из Месопотамии, не может скрасить положения. Красные агенты готовят переворот во Владивостоке. Об этом Белая Власть уже знает, но точная дата намеченного переворота пока остается еще неизвестной. Как контрмера против все усиливающейся деятельности красных, 10-го октября генерал-лейтенант Вержбицкий назначается Управляющим Военно-Морским Ведомством Временного Приамурского Правительства. Оппозиция семеновцев в это время была еще сильна и приказ этот был встречен во многих частях с неудовольствием. Не довольствуясь нажимом извне, красные принялись за внутреннюю работу. Во Владивостокскую контрразведку белых стали поступать сведения, что во Владивостоке готовится выступление большевиков. Было известно, что в городе находится тов. Цейтлин — один из виднейших коммунистов на Дальнем Востоке. Тов. Цейтлин руководит всей работой, во Владивостоке уже восстановлены руководящие, центральные органы большевиков, из центра (Читы) получены деньги и инструкции, и уже формируют ее боевые дружины из грузчиков и рабочих. Однако белой контрразведке не удавалось напасть на следы главных руководителей готовящегося переворота. Настроение во Владивостоке стало тревожное, многие преувеличивали опасность, но то, что в 1919 году, благодаря сочувствию масс, выходило у большевиков в том же Владивостоке само собою, то теперь они должны были создавать искусственно, Наконец белые раскрыли организацию тов. Цейтлина и в ночь на 17-ое октября (это число дает В.Г. Болдырев, С.П. Руднев указывает ночь на 19-ое октября, а Н.Ю. Фомин показывает 29-ое октября) на Эгершельде в квартире старшего врача переселенческой больницы Д. Б. Моисеева, белая контрразведка накрывает главных конспираторов и при попытке скрыться главный из них — тов. Цейтлин платится жизнью. Красный переворот сорвался. Как оказалось, он был назначен на 18-ое ноября. После смерти тов. Цейтлина организация большевиков развалилась, ибо центральный руководящий орган был уничтожен и надо было создавать все вновь, но на это нужны были деньги и время. Людей же подобных тов. Цейтлину на месте не было, а в Чите не находилось больше желающих выехать из центра и отправиться на работу в самое гнездо белых для работы. Деньги Чита также отпускала осторожно и давались они только тем, кому центр верил, Владивостокские же красные организации после провала Цейтлина попали в немилость. Но своей работы ДВР во Владивостокском районе не прекращает. продолжая снабжать партизан деньгами, оружием и руководителями. По мере своих сил белые борются с этим. В двадцатых числах сентября белое Правительство узнало о том, что из Шанхая готовится выйти в Петропавловск на Камчатке, оставшийся в распоряжении ДВР «Адмирал Завойко» и зафрахтованный правительством ДВР английский пароход «Ральф Моллер». Корабли имея на борту уполномоченных ДВР должны были доставить на Камчатку оружие, боевые припасы, обмундирование, продовольствие и др. грузы, предназначенные для местных красных отрядов. 26-го сентября из Владивостока вышел белый корабль «Батарея». Командиру ее были даны инструкции держаться вблизи Сангарского пролива и постараться не дать этим судам пройти она Камчатку. Уже по выходе «Батареи» из Владивостока было получено сообщение, что из Шанхая вышел одни «Ральф Моллер», о чем командиру «Батареи» — Капитану 1-го ранга Петровскому, было дано знать в Хакодате, куда он заходил за углем. 8-го октября (число по бумагам Капитана 1-го ранга Фомина, С. П. Руднев в своей книге дает 28-ое октября) «Батарея» заметила в море вблизи японского порта «Муроран» пароход, похожий по описанию на «Ральф Моллер» и начала преследовать его. Ральф Моллер, видя близость границы территориальных вод, повернул к берегу и, пользуясь преимуществом своего хода старался ускользнуть от преследования. Выстрелом под нос из 47 м/м орудия с «Батареи», «Ральф Моллер» был остановлен, но к сожалению на самой границе территориальных вод. Командир его, учтя свое положение, отказался исполнить приказ командира «Батареи» следовать за ним, вновь повернул к берегу и встал на якорь около японского города «Муроран». Опасаясь осложнений с японцами, командир «Батареи» больше не стрелял, но последовал за Ральфом Моллером и встал на якорь вплотную к нему. Прибыли японские местные власти и осведомились о причинах стрельбы. Вслед за тем пришли два японских миноносца, а через три дня чиновник английского Токийского посольства. Капитан 1-го ранга Петровский, указывая на наличие на Ральфе Моллере оружия и военных грузов, требовал передачи их себе, а также выдачи большевистских комиссаров. В этом ему было отказано. Тогда Капитан 1-го ранга Петровский объявил, что он будет следовать за Ральфом Моллером, куда бы тот ни пошел. Иностранцам пришлось идти на уступки и в результате было достигнуто соглашение, по которому большевикам разрешался отъезд в Шанхай, оружие и обмундирование были задержаны японцами, а остальной груз подлежал свозу на берег и продаже с аукциона. Командир «Батареи» принужден был согласиться на это, т. к. таким образом план красных был сорван. Не следует забывать, что особенно упрямиться ему не приходилось, т. к. за ним не стояло никакой силы, кроме собственной твердости и решимости и того уважения, которое он вызвал к себе со стороны иностранцев своими действиями. После этой операции Временное Приамурское Правительство впервые почувствовало значение морской силы для себя. Об этом случае иностранная печать говорила больше, чем о самом перевороте во Владивостоке и многие только тогда узнали о самом существовании белого центра в Приморье и о том, что в его распоряжении есть военные корабли, плавающие под Андреевским флагом. По неизвестным причинам отправка делегата на Вашингтонскую конференцию отпала окончательно 26-го октября — так заносит В.Г. Болдырев. 30-го октября радио из Петропавловска на Камчатке сообщило о занятии последнего отрядом есаула Бочкарева (у С.П. Руднева это помечается 10 сентября, но надо полагать, в данном случае г-н Руднев делает грубую ошибку). 12-го ноября во Владивосток пришло известие о выезде в Дайрен Главкома ДВР — тов. Блюхера.

II. Театр военных действий.

1. Поверхность Амурского края и Приморья 2. Пути сообщений 3. Климатические особенности 4. Население 5. Особенности военных действий в горах 6. Некоторые статистические данные 7. Заключение.

Театром военных действий в предстоящей столкновении белых и красных на Дальнем Востоке должна была явиться южная часть Приморской области, но волею Судеб все тяготы войны гражданской пришлось испытать всему Уссурийскому краю и юго-восточной части Амурской области. В орографическом отношении территория, на которой разыгралась гроза военная, подразделяется на два района: Уссурийский и Амурский. Под Уссурийским краем понимается большая часть Приморской области — прилежащая к правому берегу реки Уссури, ее притокам, вдоль русского побережья озера Ханки, реки Суйфуну. Пространство, занимаемое Уссурийским краем, равно приблизительно 201 тыс. квадратных верст. Амурский район, протягиваясь вдоль левого берега реки Амура, от левого притока его — реки Бурей, полосою от ста до ста пятидесяти верст ниже г. Хабаровска захватывает оба берега реки Амура, т. е. этот район занимает юго-восточную часть Амурской области и северо-западную часть Приморской. По устройству поверхности, как Уссурийский край, так и означенный Амурский район представляют собою страну гористую. Равнинные и низменные места встречаются лишь по берегам самого Амура, около озера Ханки и по речным долинам. Амурский район в левобережной части своей покрыт разветвлениями гор Малого Хингана, служащих водоразделами рек бассейна Амура, а вся правобережная часть Уссурийского края покрыта отрогами гор Господних (Сихотэ-Алинь), главный хребет которых вступает в край с юга, их Маньчжурии и тянется вдоль побережья Японского моря, приблизительно на расстоянии одной трети от побережья Великого океана до реки Уссури. Дикий, но удобопроходимый во многих местах, хребет гор Господних наполняет своими разветвлениями всю страну. Главная ось гор Господних имеет меньшую высоту, чем ее боковые отростки. Скаты ее к морю оканчиваются очень часто отвесными береговыми утесами. Долины между скатами не широки и не глубоки, а потому неудобны для заселения. Западные отроги менее круты и длиннее восточных. Наполняя всю северную часть страны до реки Уссури, они делают этот район гористее Южно-Уссурийского. Из отрогов гор Господних заслуживает особого внимания хребет Хихцир, заполняющий местность между реками Усурой (Уссури) и Кием (Кия), протягивающийся по параллели к югу от главного политического и административного центра — г. Хабаровска. В южной части Приморья, в районе озера Ханки гор нет совершенно, за исключением отдельных сопок. Само озеро Ханка в частях, принадлежащих России, окружено плохо-проходимыми болотами. Название Ханка происходит от китайского слова «Хан-Хай», что значит Средиземное море, но вопреки своему громкому имени, оно представляет собою типичное мелководное озеро. Глубина его нигде не превышает 14 аршин, но во время летних ливней Ханка действительно напоминает собою море. В обыкновенное время по озеру можно идти на расстоянии версты, нигде не находя более 30 сантиметров воды. В период дождей озеро, заливая низины, занимает громадные размеры. Оно весьма бурливо и малая глубина его при сильной бурливости служит большим препятствием для развития судоходства. В водах озера Ханки водится много рыбы, достигающей очень часто громадных размеров, например, калуга достигает 30 пудов при длине более двух сажен. Следует указать, что все реки края богаты красной и белой рыбой и до занятия края русскими на реке Уссури был слышен шум от плавников кишащей в таком множестве рыбы. После Уссури одна из главных рек в крае — Суйфун. По долине его расположено значительное русское население. На протяжении 60 верст Суйфун судоходен. В среднюю воду ширина его от 100 до 150 сажен. Течение быстрое. Хотя страна изобилует множеством минеральных богатств, но они совершенно не разрабатываются за исключением Сучана. В некоторых других пунктах разработка производится, но в чрезвычайно малом масштабе. Преобладающая почва Приморья — суглинок. Вследствие плохой всасывающей способности подпочвы — глинистой или суглинистой — большие площади многих местностей заболочены. Болота встречаются даже на возвышенностях и горах. Во время дождей суглинистая почва обращается в липкую грязь, а в летние жары, высыхая и размельчаясь, образует пыль. Благодаря глинистой подпочве, приходится встречать нередко в колодцах мутную воду, желтоватого или беловатого цвета. Между тем колодцы в деле водоснабжения занимают видное место, так как в малоснежные зимы много ручек и ручьев промерзают до дна, что, конечно, уничтожает возможность воспользоваться ими. Однако в некоторых местностях, главным образом, в Уссурийском районе, водоснабжение находится исключительно в хороших условиях и во многих селениях, расположенных по берегам быстрых, горных рек, жители пользуются свежей, кристально-чистой водой. Огромные, дремучие леса (тайга) покрывающие край, за исключением нескольких участков, насчитывают массу пород, свойственных Амуру, Северо-восточной Азии, Камчатке, Северной Америке и теплым частям Японии и Китая. Леса чередуются с густыми подлесками. Леса страны не похожи на европейские подлесья и ничего не имеют общего с дубравами Европы, которые кажутся ничтожными по сравнению с Приамурскими. Густота растительности в лесах края настолько велика, что перед чащей иногда бывает бессилен даже топор и лишь один огонь только в состоянии разрушить сплошную живую стену сплетшихся растений. Травянистая растительность достигает 10 футов в вышину. Чащи травянистой растительности переплетаются сетью лиан дикого винограда и бывают трудно проходимы.

Пути сообщения в крае развиты слабо, а потому в этом отношении большую роль играют реки. О железнодорожной сети говорить не приходится, можно говорить только о ж. дорожных линиях: восточном участке Амурской ж. дороги, Уссурийской ж. дороге, ветке от Никольск- Уссурийска до ст. Пограничной и ветке Сучанской. Протяжение Уссурийской ж. дороги от г. Хабаровска до г. Владивостока равно 716 верстам. Уссурийская ж. дорога соединяется с Амурской ж. дорогой ж. д. мостом через реку Амур, но в описываемое время этот мост частично был разрушен, а потому не мог быть использован. Общее протяжение Сучанской ветки (от ст. Угольная до ст. Сучан) равно 150 верстам, причем часть ее широкой колеи, а часть узкой. На участке Владивосток — Никольск- Уссурийский линия в две колеи, на всем остальном протяжении Уссурийской и Амурской ж. дорог — одна колея. Таким образом, весь театр военных действий перерезывается одной сплошной линией железной дороги. Благодаря извилистости горного рельефа, множеству горных речек и ручьев, заболачивающих свои долины в период дождей (июль и август) дороги становятся или вовсе непроходимыми или трудно проходимыми. В сущности, во всем Уссурийском крае имеется только два удовлетворительных тракта: 1) Никольск — Анучино и 2) Раздольное — Посьет. Тракт Никольск— Камень— Рыболов страдает от частых наводнений, а после дождей проезд на многих участках становится невозможным. Все остальные грунтовые пути края надо считать мало проездными. Грунтовые пути Амурского района по степени проходимости значительно превосходят пути Уссурийского района. Из них следует отметить: 1) тракт идущий вдоль линии ж. дороги Покровка—Волочаевка—Ин и далее на запад, 2) так называемый «Благовещенский» тракт, идущий вдоль левого берега Амура, 3) дорога Хабаровск— Лоха-су-су и 4) Хабаровск—Вятское. В горной части Уссурийского края, где местность суше и носит несколько степной характер, дороги несколько лучше, но на севере, покрытой лесами и болотами, дороги находятся в ужасном состоянии. Именно такими являются пути, идущие вдоль Уссурийской ж. дороги, а между тем эти пути имеют важное стратегическое значение в предстоящих операциях. Дороги, идущие на восток от ж. дороги, от ст. Евгеньевка, Иман, Дормидоновка, Хор, Верино и т. д. в дождливое время непроходимы ни на колесах, ни верхом. В описываемое время даже вышеуказанные, выделенные дороги вследствие отсутствие ремонта в течение продолжительного времени находились в сильно запущенном состоянии и нередко войска при своем продвижении должны были останавливаться перед провалившимися мостиками, промоями и с большим трудом и тратой времени налаживать объезд повреждений. Зимой, когда лед сковывает реки и болотистые пространства, пути сообщения значительно улучшаются. Река Уссури (Усура) как коммуникационная линия приобретает значительную, если не главную роль для наступающего, которым в большинстве случаев лишен возможности сразу же воспользоваться захваченным участком ж. дороги из-за разрушений, произведенных отступающим. Уссури берет свое начало в горах Господних, вытекая оттуда в виде двух рек, из коих Уляхэ должна быть признана главною, а Даубихэ— второстепенною. Как та, так и другая — реки горные. Уссури первоначально течет по довольно открытой долине и имеет ширину в среднюю воду от 50 до 100 сажен. Приняв в себя из озера Ханки реку Сунгач, она расширяется и становится более спокойной и часто разбивается на рукава. После принятия значительных рек: Иман, Бикин, Хор, Уссури делается многоводною и часто разделяется на многочисленные протоки. При устье своем она достигает двух верст. Все течение ее равно 850 верстам. В верхнем течении Уссури преобладают равнины с обширными лугами и болотистыми низменностями. В среднем течении, несколько выше Бикина, ее окружают горы, спускающиеся крутыми уступами к самой воде. В нижнем течении снова появляются равнины. Долина реки Имана, особенно в верхней части своей, более или менее заселена. Долины рек Алчана. и Бикина годны для заселения, но не заселены. По реке Хор открытых мест не встречается — всюду сплошная тайга. Река Уссури судоходна на протяжении 700 верст. Препятствия к плаванью встречаются только на перекатах, да в мелководье. В мелководные года в самых мелких местах реки глубина бывает менее двух футов и пароходство тогда на некоторое время должно приостанавливаться.

В климатическом отношении Приморье (как Уссурийский, так и Амурский районы) относится к числу особенных местностей Сибири. В то время, как годовые средние температуры Приморья соответствуют северной части Европейской России, средние годовые температуры января Приморья оказываются гораздо ниже таковых крайнего севера Архангельской губернии, а средняя годовая температура июля соответствует Кавказу и Крыму. В общем, зима характеризуется сильнейшими морозами, очень часто доходящими до 35-40 градусов по Реомюру. В прибрежных полосах зима несколько теплее, но «тайфуны» (ветры) дают себя знать, а потому это мало меняет суть дела. Еще большие колебания по временам года дают осадки. Средняя величина их не представляет ничего особенного (400— 600 миллиметров), но дело в том, что до 270 миллиметров падает на дождливые месяца — июль и август. В период зимних месяцев иногда осадков не бывает совсем. Лучшим временем года считается в крае осень — ясная и умеренно теплая. Начало ее падает на первые числа сентября и продолжается она два месяца. Снега, как указано выше, выпадают весьма неровно: иногда они покрывают землю слоем не толще 1—2 четвертей аршина, иногда от одного до полутора аршин глубины. Вследствие постоянства лютых морозов, снега чрезвычайно сухи и сыпучи. Подобно песку, они переносятся с места на место даже слабым ветром. При сильном движении воздуха — снежная буря. Зимою, в противоположность влажному лету, воздух чрезвычайно сух. В районе г. Хабаровска зима продолжается около 172 дней, в средней части приморской полосы — 139 дней, в Камень- Рыболове — 138 дней. Последние весенние заморозки оканчиваются в апреле и даже мае. Весна, предшествуемая сильной пургой, представляющей собою соединение метели, вьюги и шторма. Пурга господствует иногда до половины апреля. Из особенностей весны должно отметить незаметное разлитие рек. Густые туманы и холодные ветры, поднимающие ужасную пыль, делают весну неприятным временем года. Разница в климат южных и северных частей края незначительна. Вследствие сильных и постоянных холодов, как в зимние, так и в весенние дни, реки края бывают покрыты льдом на несколько месяцев. Главная водная артерия — Уссури замерзает в начале ноября и вскрывается в начале апреля. Следует отметить, что река Хор, вследствие быстрого и бурного течения местами не замерзает. Ко всему этому следует добавить метеорологическую особенность Приморья — периодическую смену ветров: летом теплый и влажный с юго-востока, осенью и зимою постоянный холодный и сухой северный и северо-западный. В Амурском районе зимы более тихие, нежели в Уссурийском.

По данным сельскохозяйственной переписи осени 1923 года в сельских местностях Дальнего Востока количество населения в Приморской и Амурской губерниях равнялось 1.026,575 человек. В это число не включены инородцы, проживающие в отдаленных таежных местностях и воинские части. Процент городского населения к населению сельских местностей равен 30,6, именно городах проживает 306.040 человек и в сельских местностях— 720.535 человек. Если к выше означенной цифре 1,026,575 человек прибавить 30.000 человек, оставивших Приморье осенью 1922 года при занятии Южно-Уссурийского района красными, то полученная цифра к 1,060,000 человек даст приблизительно верное представление о населении Приморской и Амурской областей осенью 1921 года накануне описываемого ниже так называемого Хабаровского похода. Таким образом, густота населения в означенных областях совсем незначительна. Она редко где превышает одного жителя на один квадратный километр. Населенные пункты группируются преимущественно около главнейших путей сообщения по рекам Амуру, Уссури, Бурее, Суйфуну, Даубихэ, Иману и вдоль линий железных дорог. По берегам моря, в средней и северной части края большею частью встречаются безлюдные пространства. Наиболее густо заселены — Приханкайская котловина, районы благовещенский и Суйфунский.

Главную массу населения края составляют русские (великороссы, украинцы и белорусы), их в крае насчитывается 80,4%, причем в Уссурийском крае преобладающее большинство — переселенцы — украинцы, а в Амурском крае — наоборот, преобладают переселенцы — великороссы. Первые русские появились в крае в 1858 году и основали военное поселение Хабаровку, ныне город Хабаровск. До 1883 переселение шло в Уссурийском крае с севера на юг, после чего стало производиться с юга на север, так как из Отчизны ехали морем. С 1895 года переселение возобновилось сухопутным путем, по ж. д. через Никольск- Уссурийский. Первыми населенниками Уссурийского края были забайкальские казаки, основавшие 23 станицы, причем самым южным поселком был Марковский, лежащий на реке Сунгач. В 1859 году часть первых поселенцев, прибывших в район г. Хабаровска, пробралась на озеро Ханка, где основали деревни Турий Рог в 1865 году, Астраханку и Никольское (теперь город Никольск- Уссурийский) в 1866 году. Число первоначальных жителей Никольского села равнялось 19 семействам — уроженцам Астраханской и Воронежской губерний. Попытка быстро заселить берега Японского моря с помощью Удельного ведомства в период 1867 — 71 годов окончилась полной неудачей. С 1883 года началось более интенсивное переселение, стали производиться отправки казеннокоштных и своекоштных переселенцев. В 1895 году в целях расширения Уссурийского казачьего войска прибыли Донские и Оренбургские переселенцы— казаки. С 1901 года надел семьи равнялся 15 десятинам. Иностранных подданных различных национальностей в 1923 году насчитывалось до 55.000 человек. Большинство из них китайцы, приезжающие в Приморье для заработка обыкновенно без семейств. Кроме мирных китайцев имеется также много хунхузов — профессиональные разбойники.

Схема №2

(Заселенные части края заштрихованы, незаселенные части края оставлены белыми, сплошные черные линии—пути сообщения, прерывчатые черные линии— границы уездов)

Хунхузы наводят панический страх на мирных китайцев, орочен, гольдов и корейцев. Во время революции они окончательно обнаглели и русские поселки стали так же дрожать перед ними. Борьба с хунхузами чрезвычайно трудна, так как по виду они ничем не отличаются от мирных китайцев, а последние, терроризированные хунхузами боятся выдать разбойников, которые живут между ними. Китайцы составляют 10% всего населения края. Китайцы в России имеют свое собственное самоуправление. Тунгусские племена: маньчжуры, гольды, орочены у русских подобно китайцам носят общее наименование «манзы», что в переводе на русский язык означает — вольный человек. Манзы отличные проводники, географию края они знают до мелочей и им известны такие тропы, о коих никто не подозревает. Гольды живут но Уссуре и Даубихэ, внешним своим видом они очень похожи на китайцев. Их домашний образ жизни также мало чем отличается от китайского. Орочены же встречаются преимущественно по верховьям правых притоков Уссури и по всему побережью. Поселки или деревни китайцев, маньчжур, гольдов и орочен состоят из нескольких фанз, расположенных в одиночку, выстроенных на один и тот же образец. По наружным бокам фанзы находятся пристройки для загона скота, склада хлеба и всевозможных вещей. Корейцев в крае всего 2,9% населения. Первые переселенцы прибыли из Кореи в 1868 году — 12 семейств. Наибольшее число эмигрантов, около 7.000 человек прибыло в 1869 году. Массовые переселения корейцев были не выгодны для России и с 1884 года особое соглашение ограничило переселение. Революция смела все соглашения и корейцы бурным потоком хлынули в Посьетский район. Корейцы весьма трудолюбивы и энергичны. Живут они в фанзах, весьма похожих на китайские. Ряд фанз, расположенных на сотню и более шагов, составляют корейскую деревню. В пространстве между фанзами находятся обработанные поля. Вслед за корейцами в процентном отношении следуют: Евреи — 1,7%. Поляки — 1,6%, Татары — 1%, Латыши — 0,5%, Немцы — 0,3%, Литовцы — 0,2%, Японцы — 0,2%, на прочие национальности падает 1,2%. Японцы в крае появились после водворения русских. Проживают они в городах и занимаются торговлей, промышленностью и разными промыслами. Вместе с мужчинами на заработки приезжают и женщины-японки. Культурность, аккуратность, ловкость и вкус японцев делают их элементом, стоящим на одной ступени с представителями народов белой расы. Имеются в Приморье переселенцы так же и из Финляндии, прибыли они в 1869 году, но их немного. В возрастно-половом отношении мужчины превышают женщин, за исключением города Благовещенска, где на 100 мужчин приходится 95.1 женщин, в крае на 100 мужчин приходится только 87,4 женщин. В религиозном отношении в среде русских православные превышают старообрядцев, штундистов, молокан и различных сектантов. На 1000 душ населения обоего пола приходится 449 самодеятельных, 351 несамодеятельных и 200 детей до 10 лет. По социальному положению главнейшей группой является: крестьяне казаки и батраки — всего до 700.000 человек, за ними следуют русские рабочие — 24,890 человек, потом рабочие желтой расы — 20,000 человек, русские служащие — 18,700 человек, служащие желтой расы — 3,600 человек, прислуга русская — 4,800 человек, прислуга желтой расы — 3.600 человек, хозяев в городах русских — 11,200 человек, хозяев в городах желтой расы — 6,200 человек, лиц свободных профессий до 1,000 человек и т.д. Наибольшее число рабочих падает на Владивосток и Никольск- Уссурийский. Главную массу рабочих до одной четверти составляют рабочие местного транспорта, на втором месте стоит группа железнодорожников, на третьей -— металлисты. По грамотности население края очень близко к грамотности Малороссии — на 100 человек приходится 56,8 грамотных. Главным занятием жителей края является земледелие, побочными — охота, рыболовство, работы на золотых приисках, каменноугольных копях и лесных промыслах. Продуктами земледелия служат: яровая пшеница, овес, рожь (ярица), гречиха, ячмень. Кроме того, в Амурской области — просо, а в Уссурийском крае — чумиза, рис, бобы, кукуруза, буда, горох, судза, табак, лен, конопля, просо и картофель. Урожайность Приморья в общем удовлетворительная, но все же главного продукта питания — хлеба, местному населению едва хватает на его годовую потребность. Скотоводство развито в крае довольно широко. Лошади, крупный рогатый скот и свиньи имеются почти в каждом хозяйстве. Разведением овец занимаются лишь в некоторых районах, преимущественно в Амурской области. В китайских и корейских хозяйствах в ограниченном количестве содержатся мулы и ослы. Лошади Приморья — смесь трех пород: томской, забайкальской и маньчжурской. Крестьянское население Приморья несравненно состоятельнее крестьян Европейской России. Крестьяне питаются хорошо — кроме хлеба употребляют в пищу молочные продукты, яйца, чай, рыбу (главным образом кету): мясо домашних животных — не редкость, а различного рода и вида дичь, козюля, кабан, лось, фазан, занимают во многих поселениях первое место. Материальный достаток все же мало повлиял на улучшение жизни переселенцев с гигиенической точки зрения, очень часто куры и утки ютятся в хатах, многие колодцы загрязнены, а на дворах усадьб навоз гниет около жилья.

В прежнее время в Уссурийском крае было только три города: Владивосток, Никольск- Уссурийский и Хабаровск. Позднее в степень городов были возведены: Иман, Камень-Рыболов, Спасск, Ольга. В низовьях Амура расположен порт и город Николаевск на Амуре. В Амурской области — города: Благовещенск, Свободный (Алексеево») и Зея. Город Хабаровск расположен при слиянии рек Уссури и Амура. Он раскинулся на трех холмах. Постройки в городе преимущественно деревянные, но все казенные здания (всего до 50) построены из кирпича. Заводо промышленных предприятий мало. Торгово-промышленная деятельность Никольск- Уссурийского была развита хорошо, причем велась крупная торговля хлебом, скотом и продуктами сельского хозяйства. Владивосток — важный порт и торговый центр. В Уссурийском крае имелось всего три монастыря: мужской близь села Тихменево (в верхнем течении Уссури) и два женских (один близь Никольска, другой под Владивостоком ). В торговом отношении видную роль играли китайские купцы, кои конкурировали с русскими весьма успешно еще до Великой войны. Война и революция еще более способствовали захвату китайцами торговли. Пересеченность гористой местности, отсутствие развитой сети грунтовых дорог, обилие речек и ручьев, пересекающих важнейшие оперативные направления, заболоченность многих участков, малочисленность населенных пунктов, ограниченность продовольствия и перевозочных средств, неблагоприятные климатические условия все это делают проведение как оборонительного, так и наступательного плана военных действий весьма сложным и не допускает ведение операций на широких фронтах. Слабая населенность края не допускает развитие в нем партизанских действий в желательном размере и планомерности. Только чрезвычайная слабость или мало деятельность Власти, господствующей в крае, может явиться залогом существования партизан. Военная борьба на Дальнем Востоке сопряжена с рядом выгод и недостатков горной местности. Пересеченность ее будет затруднять продвижение частей, управление ими, ориентировку, стеснит сферу огня, прервет связь между частями, стеснит развертывание и затруднит атаку, но вместе с тем, горная местность усилит расположение небольших отрядов. Стратегическая оборона, требующая обеспечения за собою всех имеющихся проходов, ведет к раздроблению сил. В горной местности обходы из средства, подготовляющего успех, превращаются в средство, решающее его, так как подчас внезапность появления врага на фланге или в тылу и трудность контрманевра понудит защитников позиции оставить ее без боя. Таким образом, в предстоящих операциях успех будет достигаться главный образом не боем, а маневром и особенно действиями на пути сообщения.

Территория, на которой разыгрались военные действия, а также ту, которая являлась ближним тылом борющихся сторон, можно подразделить на шесть районов более или менее обособленных друг от друга 1) Южно — Уссурийский, 2) Ольгинский, 3) Имано- Бикинский, 4) Хабаровский, 5) Юго-восток Амурской области и 6) Средне- Амурский. Наиболее населенными из них будут Южно-Уссурийский и Средне- Амурский, пустынным, почти совсем незаселенным, будет — Юго-восток Амурской области. В первых двух районах части могут свободно развернуться по фронту на 120, 200 и даже 300 верст, в тоже время в некоторых местах Имано-Бикинского, Хабаровского районов и Юго-востока Амурской области фронт ни в коем случае не может быть более 30, 40 и 60 верст.

Описание районов на карте — схеме

Только теперь, рассмотрев положение театра военных действий, его топографические особенности, степень заселения, пути сообщения, климатические особенности, можно перейти к изучению сил сторон, так как разобранные выше данные, оставаясь неизменными в значительной степени обуславливают течение и характер ниже описываемых военных операций, ибо они диктуют «свои» условия обеим сторонам, всем от высших начальников и командиров до рядового бойца. На фоне приведенных данных работа, проделанная войсками обеих сторон, восстанет в своей великой наготе и будут более правильны выводы и умозаключения.

IV. Дальневосточная народная революционная армия и партизанские отряды

1. Общие сведения 2. Войска Забайкальского воен. округа 3. Войска Приамурского военного округа 4. Речная Амурская флотилия 5. Войска Приморской области или Партизанские отряды 6. Сибирская флотилия 7. Состояние частей к моменту открытия военных действий 8. План обороны ДВР.

Данные о Народно-Революционной Армии и Партизанских отрядах почерпнуты из книги Я. Покуса — «Борьба за Приморье» и из записок, написанных согласно сводок штабов войск Временного Приамурского Правительства. Последние в свою очередь составлялись на основании агентурных данных и опросов пленных, перебежчиков и лиц, прибывших из Советской России и ДВР. Таким образом, в нижеследующем допустимы некоторые неточности и даже ошибки. Кадром Народно-Революционной Армии являлись, безусловно, партизанские отряды, часть которых представляла собою остатки большевистских отрядов, бежавших в сопки при наступлении белых в 1918 году. Но таких отрядов было очень немного. Позднее, в дни крушения белой власти, многие забайкальские, амурские и приморские части в полном составе перешли к красным. Вот эти-то отряды и части и являлись в 1921 году войсками Дальневосточной Республики. Так как с партизанскими отрядами была масса хлопот, то ранней весною 1921 года, высшее командование ДВР пыталось было уничтожить партизанские отряды, влив их в регулярные части или же распустив их по домам. Но это не было проведено в жизнь; не то красному командованию в эту пору борьба с начальниками партизанских отрядов оказалась не под силу, не то их ликвидации помешали действия отрядов барона Унгерна и Генерала Сычева. С образованием же в Южном Приморье против большевистского центра, партизаны оказались необходимы. Наступление барона Унгерна, его удар на стык ДВР с РСФСР был опасен для только что вышедшего в жизнь государства. Дальневосточное бюро мобилизовало все свои силы для борьбы с Унгерном. Преступная борьба Владивостока с Гродековым дала возможность ДВР совсем оголить Хабаровский район. Теперь Правительство ДВР уверилось в полной никчемности белых под Владивостоком, оно было уверено в скором овладении им посредством внутреннего переворота и переговоров с Японией. Поэтому движение белых войск на Хабаровск оказалось для красных совершенно неожиданным. Во главе войск ДВР стоял Главком, он же Военный министр — «красный самородок», товарищ Блюхер — 30 лет, по одним сведениям уроженец Ярославской губернии, рабочий с 15 лет. За революционную пропаганду он отбыл тюремное заключение сроком в два года и восемь месяцев. В Великую (Первую Мировую) войну был рядовым 19 Костромского пехотного полка. Тяжело раненый, он был освобожден от военной службы, после чего до революции работал в Казани на заводе Остермана. Революция сделала его членом Самарского ревкома и он принимал участие в ликвидации Дутова. В 1919 — 20 годах он командовал 30-ой советской стрелковой дивизией, отличился под Кунгуром и в Крыму во время штурма Перекопа. По иным сведениям, Блюхер никто иной, как майор австрийской службы Тиц, специализировавшийся во время Великой войны по революционной пропаганде в русской армии. Начальником штаба Главкома был бывший полковник генерального штаба Токаревский. Помощником начальника штаба — Пеленкин. Начальником оперативного отдела — Покус. Начальником разведывательного отдела —Королев. Главком находился под контролем Реввоенсовета ДВР, возглавляемого Погодиным. Территория ДВР разделялась на два военных округа — Забайкальский и Приамурский. Во главе округов стояли командующие войсками округов, контролируемые окружными военными советами. Войска Приморской области возглавлялись отдельным Командующим войсками, но он, по всей видимости подчинялся Командующему войсками Приамурского военного округа. При командующем войсками Приморской области после майского переворота 1921 года военного совета не имелось.

В Забайкальском военном округе были расквартированы:

1. Троицко- Савская кавалерийская бригада, сведенная после боев с отрядами барона Унгерна в полк, который квартировал в районе Петровского завода. При своем отбытии на фронт под Хабаровск полк имел до 550 коней.

2. Особый Амурский стр. полк, сведенный из полков 3-ей Амурской стр. дивизии. Хорошим командным составом он был отлично подготовлен к боевым действиям. Квартировал в районе Чита — Песчанка.

3. 1-ая Читинская стр. бригада силою до 3.800 бойцов. Она состояла из трех стрелковых полков, кавалерийского дивизиона и артиллерийского дивизиона, имевшего невыясненное количество орудий. Бригада квартировала в районе Чита — Борзя — Даурия — Нерчинский завод.

4. Кавалерийская дивизия Коротаева. Всего до 2.500 человек. Эта дивизия квартировала в районе Стретенск — Нерчинск. Других крупных войсковых соединений в пределах Забайкальского военного округа не имелось, но после отбытия вышеперечисленных частей (за исключением кавалерийской дивизии Коротаева) на фронт под Хабаровск, в Читу распоряжением Командарма 5-ой советской из Иркутска была переброшена 104-ая бригада 35-ой советской стр. дивизии. Из частей специального назначения следует отметить:

1. Военно-Политическую школу, курсанты которой выпускались в части на должности военкомов и политруков,

2. Отряды Госполитохраны (государственная политическая охрана),

3. Караульные батальоны,

4. Железнодорожные части,

5. Саперные части и т. д.

Сведения о Приамурском военной округе более подробны. Войска этого округа ранее представляли 2-ую Амурскую Армию, во главе которой стоял бывший штабс-капитан германской войны Серышев. После переформирования армии в войска округа тов. Серышев сделался Командующим войсками округа и кроме того был назначен членом Реввоенсовета ДВР в Чите. Начальником его штаба был бывший полковник генерального штаба Школин, вскоре отбывший в Читу, а затем в распоряжение советского представителя в Китае тов. Иоффе. Место тов. Школина занял, прибывший из Анучина бывший полковник генерального штаба Луцков, занимавший в ставке Адмирала Колчака пост помощника начальника осведомительного отделения. Помощником начальника штаба по оперативной части был бывший капитан одного из полков Иркутского гарнизона — тов. Еремин, человек не энергичный, склонный к пьянству. Как контроль над Ком. войсками округа, в Хабаровске при штабе округа находился военный совет, под председательством тов. Мельникова. Последний по одним сведениям — бывший студент-коммунист, не имевший ничего общего с военной -службой. Членами военного совета были: Постышев, бывший фонарщик города Иркутска, не скрывавший на митингах своей бывшей профессии. Вторым членом был Лебедев, фамилия третьего забыта. Если части Забайкальского воен. округа состояли из бойцов, закаленных в борьбе с белыми, то частям войск Приамурского воен. округа вести упорной борьбы о белыми не пришлось, да и части эти были переформированы; из бывших частей Приморской Земской Управы, т. е. из бывших Колчаковских полков механически перешедших к красным. В рядах этих же полков имелось значительное число бойцов- каплелевцев, которые после Сибирского Ледяного Похода, будучи больными и ранеными, вследствие переполнения госпиталей Читы и Харбина, были провезены в Никольск и Владивосток, где после выздоровления были зачислены в Приморские части т. е. красные. Согласно книги Я. Покуса войска Приамурского воен. округа представляли собою 2-ую Амурскую дивизию, которая позднее, перед походом, была переименована в бригаду, но по другим сведениям полки Приамурского воен. округа носили наименование «отдельных», что исключает, конечно, вхождение их в ту или иную бригаду или дивизию.

В пределах Приамурского воен. округа были расквартированы:

4-й отдельный Благовещенский стр. полк. Командиром полка был бывший офицер Фадеев. Два батальона этого полка располагались в Благовещенске, а один батальон занимая город Алексеевск (Свободный), где ранее квартировала Отдельная Корейская революционная бригада (до 2.000 бойцов), которая была переведена в г. Иркутск в резерв Командарма 5-ой советской.

5-й отдельный Хабаровский стр. полк. Командир полка — тов. Васильев, но одним сведениям бывший прапорщик, по другим — «красный офицер». Полк целиком был расквартирован в самом Хабаровске, где нес гарнизонную службу и производил тактические занятия.

6- й отдельный Иманский стр. полк. Командир этого полка был также начальником «нейтральной зоны». Это был бывший штабс-капитан Инструкторской школы Нокса во Владивостоке на Русской Острове — тов. Нельсон- Гирст. Одним батальоном полк занимал поселок Бикин, другим — город Иман. В последнем пункте находился так же штаб полка и различные команды. В третий батальон были выделены преимущественно коммунисты и сочувствующие им. Этот батальон получил наименование «Дивизиона Народной Охраны» и был расположен в поселке Медведовском близь ст. Уссури. «Дивизион» был сформирован потому, что согласно условий апрельского договора красные не имели права держать в нейтральной зоне регулярных войск, а только отряд в 450 человек «Народной Охраны» и железнодорожную милицию. Каждый из вышеуказанных трех стр. полков — трех батальонного состава. Последние состояли из трех рот. При полках имелись команды пеших, конных разведчиков, пулеметная, саперная, хозяйственная и музыкантская. Общая численность штыков в полку по белым -сводкам достигала 1.400. На стр. 24 своей книги Я. Покус силу 6-го стр. полка определяет только в 600 штыков. К этому надо добавить 450 штыков дивизиона Народной Охраны, находившегося в отделе. Все же численность 6-го стр. полка после этого будет равняться 1.050 штыкам, а не 1.400. Подробных данных о стр. полках 1-й Читинской бригады нет, но надо полагать, что их численность была приблизительно такой же, как и полков 2-й Амурской бригады. 4-й отдельный кавалерийский полк был сформирован в Хабаровске. Командиром полка был назначен бывший капитан русской службы китаец Сунь-Фу, военкомом — Серобаба. В полку имелось несколько офицеров и унтер-офицеров бывшего Конно-Егерскаго полка Полковника Враштеля, зверски замученного на Хорском мосту весною 1920 года. Полк — четырех эскадронного состава, всего в полку — около 400 сабель. Я. Покус упоминает еще о пограничных кавалерийских дивизионах— 4-м и 5-м. Что представляли они собою не выяснено. Артиллерия Приамурского военного округа состояла по белым сводкам из: четырех легких полевых батарей (трехдюймовые орудия), отдельной конно-горной, тяжелой гаубичной и вагонного парка. Я. Покус дает иные цифры, а именно: две легких батареи четырех орудийного состава, отдельную конную батарею такого же состава и отдельный конно-горный взвод. Вся красная артиллерия располагалась в Хабаровске — Благовещенске и сведений о том, что в районе Бикин — Иман находится несколько орудий в штабе 3-го стр. корпуса Войск Врем. Приамурского Правительства не имелось. По линии ж. дороги красные располагали четырьмя бронепоездами: «Защита Трудового Народа» или №7 находился на ст. Губерово. Он был вооружен двумя трехдюймовыми орудиями и несколькими пулеметами. Команда его — большинство коммунистическая молодежь. Другой бронепоезд — №8 находился в районе Хабаровска. Бронепоезда №№ 2 и 9 находились в районе ст. Благовещенск — ст. Бочарово. Надо полагать, что в Забайкалье находились другие бронепоезда. В Хабаровске, кроме 4-го кавалерийского полка и 5-го стр. полка, располагались: 1. Батальон Госполитохраны (150 — 200 бойцов), 2. Караульный батальон (300 чел.), 3. Железнодорожный батальон, 4. Отдельный Авиационный отряд в составе не то 3, не то 5 самолетов (Я. Покус на стр. 18 и 32 дает различные цифры), 5. Саперный батальон (его численность белыми не была установлена), 6. Рота Амурской речной флотилии (около 150 чел.), сформированная из команд судов, не успевших осенью до замерзания Амура уйти в Благовещенск. В распоряжении начальника Инженерной части в Хабаровске находилась Минно-подрывная рота, численностью до 80 человек. Командиром роты был бывший электромонтер, коммунист города Хабаровска — тов. Лунев. В селе Вятском, находящемся в 60 верстах от гор. Хабаровска, располагался партизанский отряд Бойко-Павлова. Начальник этого отряда — бывший слесарь Хабаровского арсенала. Он партизанил в 1918 — 19 годах против японцев и Атамана Калмыкова. Кадр отряда — бывшие бойцы банды Тряпицына, стершей с лица земли город Николаевск на Амуре. В Благовещенске, кроме 4-го стр. полка и артиллерии, находились: 1. Батальон Госполитохраны, 2. Караульный батальон, 3. Батальон Амурской речной флотилии, сформированный на зиму из матросов Амурской флотилии для охраны судов и 4. Отдельный танковый взвод.

Амурская речная боевая флотилия состояла из двух башенных канонерок, четырех Сормовских канонерок и шести вооруженных катеров легкого типа. Канонерки были вооружены 3-х и 6-ти дюймовыми орудиями. Летом флотилия несла охрану реки Амура от города Стретенска до города Николаевска на Амуре, в который входить не могла т. к. там находились японские миноносцы. Командующий Амурской флотилией непосредственно подчинялся Начальнику морской части ДВР тов. Подерни. Штаб флотилии находился в городе Благовещенске. Командующим был бывший капитан 2-го ранга Тыртин. Он всецело зависел от начальника оперативной части своего штаба — бывшего мичмана, коммуниста Хоменко. Осенью 1921 года Амурская флотилия не успела вся пройти в Благовещенск из своего плаванья до замерзания реки Амура и была оставлена в следующих пунктах: в Хабаровске — 4 канонерки из команд коих сформирована рота в 150 чел., в Екатерино-Никольском — 3 канонерки, 100 — 120 человек. в Благовещенске — остальная часть флотилии — батальон в 200 — 250 чел.

После захвата белыми Владивостока в мае 1921 года, штаб Командующего Войсками Приморской области бежал в урочище Анучино — базу известного партизана Шевченко, где и обосновался. Телеграфной линией Анучино было связано с Хабаровском, кроме того штаб ком. войсками имел радиостанцию. Путь от ст. Иман до ст. Уссури, а дальше на юг по рекам Уссури и Даубихэ был свободен и транспорты огнеприпасов без труда доставлялись в Анучино. Больше того, красные эмиссары без всякой охраны могли проникать в район ст. Угольной, двигаясь из Анучино по дороге на Ширяевку, а оттуда мимо Ивановки и Раздольного в Кролевец и Кневичи. Командующим войсками Приморской области был тов. Лепехин, по одним сведениям, бывший мичман Керенского производства, по другим, сведениям — простой солдат, командовавший на южном фронте против войск Ген. Деникина артиллерийским дивизионом. Во всяком случае, он был мало знаком с военной службой и без посторонней помощи не мог руководить военными действиями партизан. Перед самым началом военных действий тов. Лепехин был отстранен от командования войсками, и его место занял тов. Леухин — бывший офицер. Начальником штаба командующего войсками был тов. Луцков, выехавший до переворота во Владивостоке в Читу и оттуда, командированный в Анучино. После назначения тов. Луцкова начальником штаба Приамурского воен. округа его пост в Анучине принял — тов. Кошкин, бывший капитан. Первым помощником начштаба по оперативной части был тов. Сибирцев — сын начальницы одной из женских гимназий во Владивостоке. Крупную роль играл тов. Шевченко.

К ноябрю 1921 года в распоряжении Командующего войсками находились:

1. 1-й Приморский батальон, силою до 300 человек. Комбат — тов. Никольский — бывший офицер. Батальон был расквартирован в районе Анучино — Орловки.

2. 2-й Приморский батальон, силою до 250 человек. Комбат — тов. Палицин, бывший офицер. Батальон расквартирован в деревне Яковлевке.

3. 3-й Приморский береговой батальон, силою до 300 человек. Комбат — тов. Сидоров, бывший офицер. Батальон находился в Сучанском районе со штабом в Романовке.

4. 4-й Ольгинский батальон. Численность не выяснена. Комбат — тов. Назаренко. Батальон находился в Ольгинском районе.

5. Приморская батарея четырех орудийного состава, находилась в Анучине. Эта батарея, равно как эскадрой конницы и подрывная команда, прибыла в Анучино из Хабаровска после захвата белыми Владивостока.