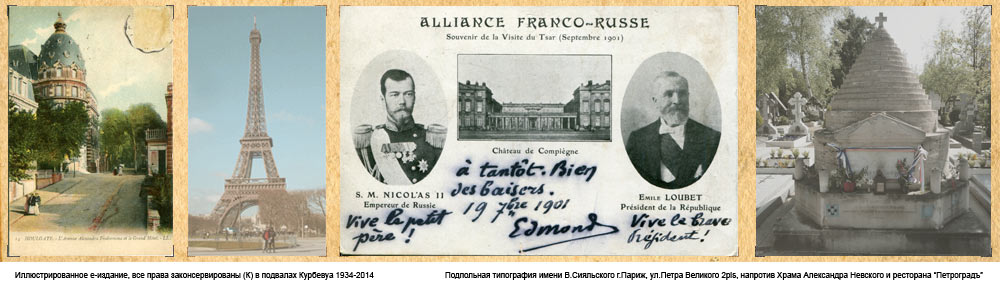

Дополнительные материалы по истории Донского кадетского корпуса во время гражданской войны в России и в эмиграции. Объединение бывших выпускников корпуса во Франции (Париж).

Донской кадетский корпус. Краткая хронология событий

19 декабря 1919 г. наступление красных на Новочеркасск и 22 декабря Донской кадетский корпус во главе с директором генералом Чеботаревым походным порядком выдвигается на юг, в Новороссийск, куда прибывает в первой половине февраля

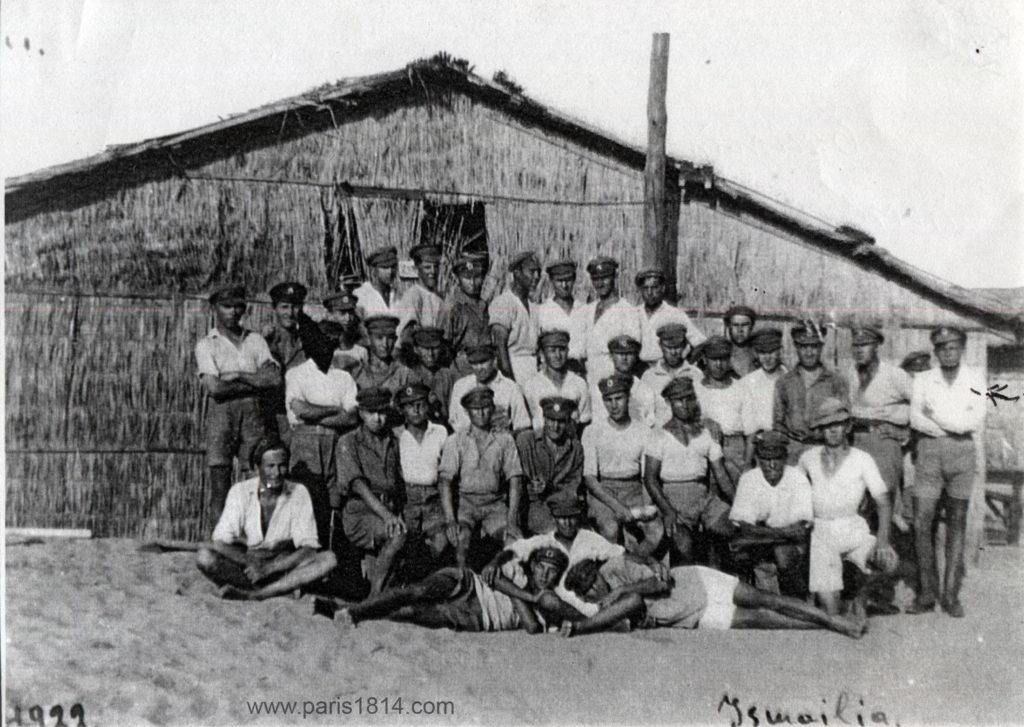

22 февраля (с.с.) 1920 г. из Новороссийска корпус был эвакуирован англичанами в Египет (окрестности город Исмаилии)- где были до 1922г. Кадеты младших классов – в Буюк-Дере (Константинополь), старшие –в Болгарию.

- Донской Императора Александра III кадетский корпус в Египте, 1922 год

Весной 1920 г. в Новороссийске были оставлены больные тифом кадеты ДК, по выздоровлении инспектором классов Донского КК ген. Рыковским (и отставших) перевезены в Крым (сначала в Симферополь, потом в Евпаторию), получили наименование «Евпаторийское отделение» корпуса.

Апрель 1920 г., Евпатория. Отделение сделалось основой Второго Донского корпуса (при наличии в Египте старого корпуса). Директор – ген. Рыковский. Наладились занятия.

Одновременно Приказами Атаманов Донского, Кубанского и Терского войска казачью молодежь из армии направлялась в этот корпус.

Ноябрь 1920. Крым. Эвакуация- корпус вывезен в Константинополь на пароходе «Добыча», рейд на Босфоре. После ряда перемещений кадеты и персонал погружены на пароход «Владимир», где уже размещался Крымский КК.

8 декабря 1920 оба корпуса высажены в бухте Катар («Бакар»), Югославия.

2-й Донской КК переведен в лагерь Стрнище, где разместился и Крымский КК.

16 декабря 1920 г. окончательное утверждение названия «2-го Донского кадет. корпуса» Приказом Атамана ВВД.

- кадеты в Стрнище, 1921 год

Перед переездом в Билече назначен новый директор – генерал-майор Бабкин, но недолго. Далее назначен ген. м. Перрет Е.В. (бывший инспектор классов, оставался до конца)

Год спустя Донской КК переведен в г. Билече, на границе Герцоговины и Черногории, где оставался до сентября 1926 г.

Сентябрь 1926 – перевод корпуса в Горажд, Босния (оставался до конца)

Расформирование Донского Кадетского Корпуса англичанами в Египте.

25 сентября 1922 г. Приказом Донского Атамана корпус в Югославии переименован в «Донской Императора Александра III кадетский корпус». Расформирование в Египте Донского корпуса и присвоение прежних погон с трафаретами Августейшего Шефа.

Корпус состоял из 3-х сотен с добавлением младшего и старшего подготовительных классов.

С 1922 добавлен 8 класс с выдачей аттестатов зрелости (так называемая. «большая матура»).

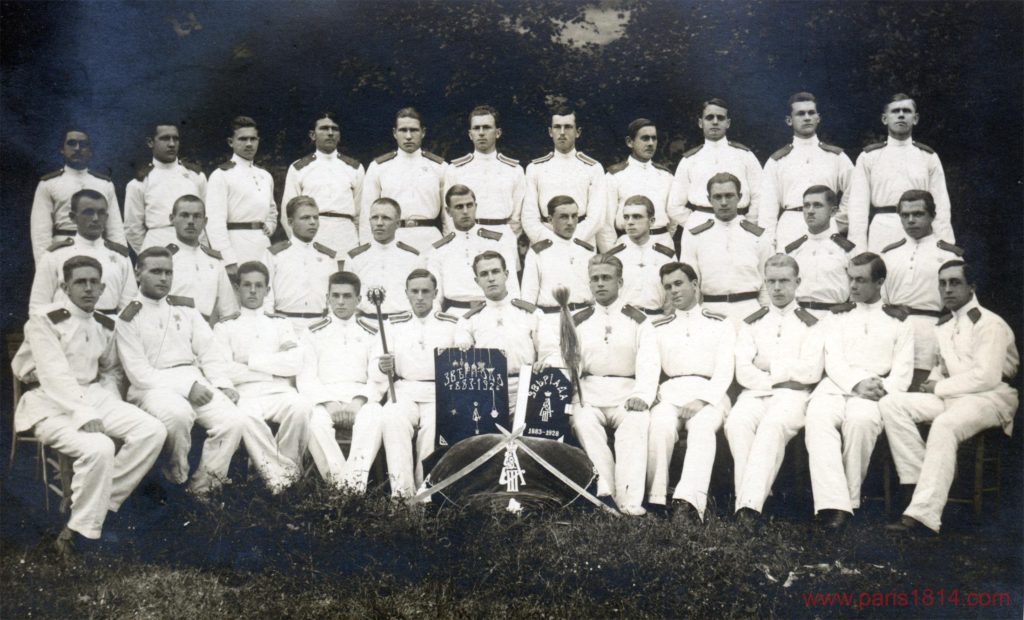

- Выпуск 1929 года. Эмблемы власти: Звериада, бунчук, булава.

1 сент. 1929 г. Так как Русский кадетский корпус получил наименование «Первый Русский», то Донской корпус стал именоваться «2-й Русский Донской Императора Александра III кадетский корпус»

Учебный Совет Державной Комиссии переименовал корпус (после разделения) в 2-й Русский Донской* Императора Александра III кадетский корпус (Приказ Зав. Учебными Заведениями от 20 авг. 1929 N 59947 и от 1 августа 1929 N 58988)

Август 1933, Горажде. Закрытие корпуса, кадеты и персонал переведены в Белую Церковь, в Первый Русский кадетский корпус.

С этого момента в Югославии оставался только один корпус с окончательным наименованием «Первый Русский Великого Князя Константина Константиновича кадетский корпус»

Объединение бывших кадет Донского Императора Александра III кадетского корпуса.

В эмиграции, в Париже, создано объединение бывших выпускников. Почетным председателем избран генерал-лейтенант А.В. Черячукин, председателем — кадет Бурыкин Борис (числится на 1936 год, окончил корпус в Египте)

- генерал-лейтенант Черячукин А.В., последний директор корпуса

- полковник Мирошниченко В.М., преподаватель английского в Исмаилии (Египет)

Музей «Родной корпус» (Париж).

Экспонаты, связанный с Донским кадетским корпусом.

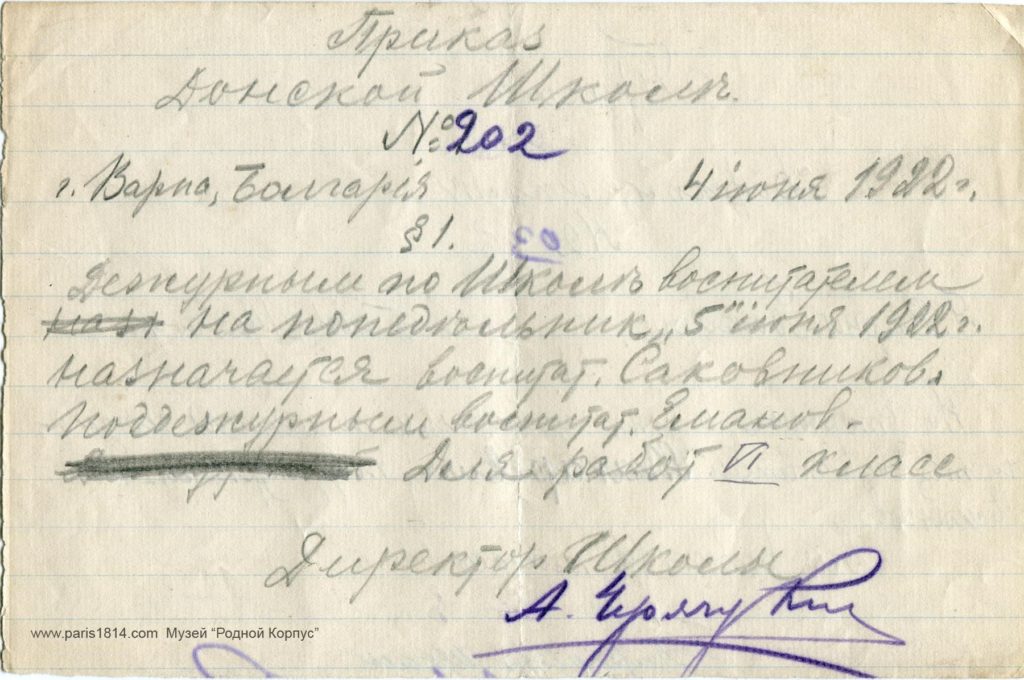

- Донская Школа, 1922 год, Варна, Болгария

Документы

- Черячукин А.В. «Сведения о донской артиллерии и ее чинах за период 1920-1925». Описание похорон и места захоронения директора Донского кадетского корпуса генерала Чеботарева в Новороссийске (1920 г.)

- Генерал Черячукин о Донских артиллеристах, воспитателях

- Продолжение рукописи

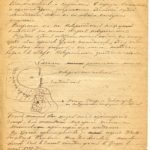

- Схема места захоронения генерала Чеботарева в Новороссийске

- Судьбы офицеров-воспитателей

Воспоминания

- Н. Воробьев. Уход корпуса из Новочеркасска (декабрь 1919). Новороссийск. Эвакуация (февраль 1920), пароход «Саратов»

- — В пути. Босфор, Стамбул, Принцевы острова.

- — Египет. Лагерь Сиди-Бишр и Тель-Эль-Кебир, экскурсии в Каир. Кадетский корпус в лагере Иcмаилия, Египет. Спорт, отдых, учеба. Потери.

- На даче посла. Донские кадеты в английской школе в Бююк-Дере (1922 год)

- М.Н. Залесский. 2-й Донской кадетский корпус. Крым, Евпатория, Константинополь, Бакар, Стрнище

- Об юбилейном значке к 50-летию корпуса, выпущенном в Париже в 1933

Униформа, знаки различия, регалии, награды и знаки

- Об юбилейном значке

Об юбилейном значке к 50-летию корпуса, выпущенном в Париже в 1933

Переписка полковника Б.Д. Приходкина по поводу приобретения юбилейного значка, выпущенного в Париже (Франция) к 50-летию основания Донского кадетского Императора Александра III корпуса.

Музей «Родного Корпуса» входящий 21 марта 1934 Дело 25

14 мая 1934 Белая Церковь

Милостивый Государь!

В N 3249 газеты Возрождения была заметка об устройстве в Париже кадетского музея, который в тоже время будет служить органом связи между отдельными организациями кадет за рубежом. Ввиду этого я позволяю себе обратиться к Вам по следующему вопросу. Осенью 1933 года в газете «Возрождение» от имени Объединения Донских кадет, было объявление о том, что в память исполняющегося 50-летия со дня основания Донского Императора Александра III кадетского корпуса изготавливается юбилейный значок (стоимостью 15 франков) и что бывшие кадеты и служащие корпуса, желающие получить значок, приглашаются заявить о своем желании по указанному в объявлении адресу. Руководствуясь этим, воспитатель Донского кадетского корпуса в Югославии полковник Я.Н. Рещиков, по просьбе сослуживцев обратился по данному адресу с запросом о возможности условии получения означенного значка служащими корпуса в Югославии и способ денежного расчета за него. Ответа на свой запрос полковник Рещиков не получил. Также остался без ответа и вторичный его запрос, обращенный уже в 1934 г. к другому представителю объединения донских кадет, названному в газете Возрождение в то время. Не имея, таким образом иного источника для осведомления по интересующему нас вопросу я и решаюсь прибегнуть к Вашему посредничеству с просьбою информировать нас о том:

1. есть ли возможность получить значок в настоящее время; если есть то

2. утвержден ли значок Донским Атаманом

3. с какими формальностями связано получение значка

4. как практически возможно было бы осуществить заказ и пересылку значка в Югославию и производство денежного расчета за него. В частности, возможно ли переслать значок с каким либо лицом, едущим в Югославию или через Российскую Делегацию, во избежание уплатить пошлины при пересылке по почте, возможно ли уплату стоимости значка произвести здесь в Югославии какому либо лицу или учреждению имеющему счет с объединением Донских кадет, ибо пересылка денег из Югославии за границу возможна лишь с разрешения Министерства Финансов, получение такового разрешения связано с расходами, составляющими стоимость самого значка. Так как служащие корпуса в настоящее время расселились по разным местам, то возбуждаемый вопрос касается лишь 2-х значков, именно для воспитателя полк Рещикова и меня, бывшего секретаря корпуса. К глубокому сожалению, Донской кадетский корпус закрыт осенью 1933 г., но память о службе в корпусе хотелось бы сохранить в виде знака с инициалами корпуса и его Августейшего основателя. Для ответа, которым чрезвычайно обяжете, прилагается почтовый купон.

Адрес: Петр Мезенцев, Бела Церковь, Югославия.

Источник: 1) Рукописное письмо 2) копия (машинопись), Архивы русской эмиграции во Франции, Париж. Союз Российских кадетских корпусов. Публикуется впервые.

*согласно послужного списка офицера воспитателя Чудинова (архивы РОВС, эмиграции и казаков в Париже)

При использовании материалов ссылка на источник paris1814.com/don-kadet-korpus (сайт «Русский Париж») обязательна.